- トップ/

- こだわりケアワークブログ/

- 高齢者の食事で気をつけるポイント|食べ物の誤嚥予防・栄養素・調理の工夫とは

高齢者の食事で気をつけるポイント|食べ物の誤嚥予防・栄養素・調理の工夫とは

2025/10/27

高齢者の食事は、単なる栄養補給ではなく、健康維持と生活の質(QOL)向上に直結する重要な活動です。だからこそ、高齢者の食事では気をつけることが多く、苦労している施設も少なくありません。

本記事では、介護の現場で実践されている誤嚥予防の工夫・ポイントから、高齢者に必要な栄養素、食事介助の基本まで、安全で美味しい食事を提供するための実践的な知識を網羅的に解説していきます。

個数調整が可能。必要な人数分だけ無駄なく解凍できます!

目次

高齢者の食事で気をつけること

高齢者が安全に食事を摂るためには、注意すべきポイントがいくつかあります。ここでは、より安全な食事を提供するために気をつけることを解説していきます。

誤嚥・窒息リスクを軽減する食形態

高齢者(シニア)が食事を摂るときの大きなリスクとして、「誤嚥」と「窒息」の2つが挙げられます。

高齢になるとともに摂食・嚥下機能が低下すると、食べ物が誤って気管に入り込む「誤嚥」をすることがあります。誤嚥が頻繁に起こると、発熱や酸素低下を伴う「誤嚥性肺炎」を引き起こす可能性が高まり、命の危険に関わるため注意が必要です。高齢者が安全に食事をするためには、誤嚥を起こさないよう、効果的な予防対策が求められます。

また、嚥下機能の低下は喉に食べ物をつまらせる「窒息」を招くこともあります。食べ物によって喉がつまってしまうと、息ができなくなり、そのまま亡くなってしまうことも少なくありません。そのため、誤嚥や窒息を防ぐためには、個人の嚥下能力に合わせた食形態の調整を行い、安全に食べられる環境を整えましょう。

食形態の工夫

高齢者の誤嚥・窒息リスクを軽減させるためには、個人の嚥下状態に合わせて、食材のやわらかさを調整することが重要です。特に、噛んだり飲み込んだりするのが難しい硬い食品やご飯は、舌や歯茎で簡単につぶせるやわらかさに調理しましょう。

病院や高齢者施設では、安全に食事を楽しめるよう、普通食のほかに、咀嚼・嚥下能力に合わせてソフト食、ミキサー食、ゼリー食など複数の形態で食事を提供しています。それぞれの食形態には、次のような特徴があります。

- 普通食:一般的な食事形態

- ソフト食(やわらか食):舌や歯茎で押すだけで潰れる程度のやわらかさ

- ミキサー食:食材を液状にしたもので、噛む必要がない

- ゼリー食:ミキサー食をゼリー状に固めて食べやすくしたもの

嚥下機能を見極め、上記の食形態の中から最適な形態の食事を提供できるように工夫して、安全な食事環境を整えましょう。

のどごしとまとまりの良さ

食べ物の誤嚥・窒息を防ぐ工夫の1つとして、食べ物を口の中でひとまとめにして食べやすい状態に調整することも有効です。例えば、パサつきやすい食材には、だしや牛乳、マヨネーズなどを加え、適度な水分とまとまりを与えることで、嚥下機能が衰えていても飲み込みやすくなります。

食べ物に適度なのどごしとまとまりを与える調理法には、次のような方法が挙げられます。

- マヨネーズ、バター、オリーブオイルなどの油分で和えてパサつきを抑える

- 裏ごしやミキサーで滑らかなピューレ状にする

- だし、牛乳、ヨーグルトなどで適度な水分を加えてしっとりさせる

食材や料理に合わせてこうした工夫を行い、飲み込みやすい状態で提供するようにしましょう。

とろみ付けによる誤嚥対策

パサパサした食べ物は飲み込みづらい一方で、水やお茶などのさらさらした液体は喉の通りが良すぎてむせやすくなる傾向があります。そこで、パサつきやすい食べ物だけでなく、水分にも、片栗粉やとろみ剤を用いて、適度なとろみをつけることが、誤嚥リスクの軽減に効果的です。

また、嚥下機能によって最適なとろみの強さも変わります。そこで、最適なとろみ具合に調整するには、どの程度のとろみがどのような方に最適なのか知っておくことも重要です。

とろみの強さと嚥下機能には、以下のような関係があります。

- 薄いとろみ:飲み物がゆっくり流れる程度で、比較的嚥下機能が保たれている方向け

- 中間のとろみ:スプーンで傾けるとゆっくり落ちる程度で、中等度の嚥下障害がある方向け

- 濃いとろみ:スプーンで持ち上がる程度で、重度の嚥下障害がある方向け

だし、とろみをつけすぎると逆に飲み込みにくくなったり、喉に残留しやすくなったりすることがあります。そのため、個人の状態に合わせて、とろみをつけすぎないように注意しましょう。

避けるべき食品例

調理による工夫で、誤嚥や窒息リスクの軽減は可能ですが、そもそも誤嚥や窒息を招きやすい、リスクの高い食品に気をつけることを知っておきましょう。

リスクの高い代表的な食べ物には、以下のようなものがあります。

| リスク要因 | 食品例 | 懸念されるリスク | 対処法 |

| 硬い | 煎餅、厚い肉、生野菜、ナッツ類、リンゴ | 噛み砕きにくく、喉に詰まりやすい | ● 柔らかく煮込む

● 細かく刻む ● ひき肉を使う ● すりおろす |

| 弾力・粘り | もち、こんにゃく、かまぼこ、うどん、パン、お団子 | 飲み込みにくく、喉に張り付き、窒息の危険性が高い | ● 小さく切る

● とろみをつける ● 別の食材に代替 |

| バラバラ | そぼろ、チャーハン、ピラフ、コーン、刻み野菜、こふき芋 | 口の中でまとまりを欠き、気管に入り込んでむせやすい | ● あんかけでまとめる

● ペースト状にする ● 油分で和える |

| パサつく | トースト、クラッカー、ゆで卵、焼き芋、焼きのり | 唾液が少ないと口の中でまとまりにくく、喉に残りやすい | ● 牛乳に浸す

● マヨネーズで和える ● スープに浸す |

| 酸味が強い | 柑橘類、酢の物、酢味噌 | 刺激により反射的にむせ込みを引き起こしやすい | ● 量を減らす

● 甘みを加える ● とろみをつける |

| 液体と固体混在 | 味噌汁、コーンスープ、お汁粉 | 液体が先に流れ、固形物が喉に残りやすい | ● とろみをつける

● 具材を細かくする ● ポタージュ状にする |

| 繊維が多い | ごぼう、たけのこ、パイナップル | 噛み切れず、喉に残る | ● 柔らかく煮る

● 繊維を断つように切る ● ペーストにする |

これらの食品を提供する場合は、適切に加工・調理して安全な形態に調整することが必要です。場合によっては提供を避けて、別の食べ物に変更するなどの工夫もしましょう。

高齢者の食事介助の基本

高齢者が安全に食事ができるよう介護する場合、被介護者の姿勢や食事環境の整備といった準備も必要です。そこで、高齢者が健康的に食事を摂るために気をつけることを解説していきます。

安全に食事介助をするためには、まず被介護者の食べる姿勢が重要です。適切な姿勢で食事を行うことで、誤嚥や窒息リスクを最小限に抑えられます。

安全な食事姿勢を実践するには、次のようなポイントを意識し、環境に合わせて正しい姿勢になるように工夫しましょう。

子や車椅子で食事をする場合は、まず椅子に深く腰掛け、背もたれに背中をつけることが大切です。両足を床にしっかりつけ、膝の角度は90度がベストです。もし足が床に届かない場合は、足台を使用してください。顎を軽く引いた姿勢を保ち、やや前かがみの姿勢が理想的です。

ベッド上で食事をする場合は、リクライニング角度を 程度に保ちましょう。90度に近い角度がベストです。クッションで首や体幹を安定させ、顎が上がらないよう注意してください。顎が上がると気道と食道の位置関係により誤嚥のリスクが高まります。頭の位置が安定するように、枕やクッションで調整しましょう。

食べる場所によって、安全な食事姿勢は異なります。しっかりと基礎を押さえて、安全で食べやすい姿勢になるように調整しましょう。

介助時の注意点

食事介助は、被介護者の口に食べ物を運び食べてもらう介護です。しかし、ただ口元に食べ物を運ぶだけでは、誤嚥・窒息リスクは一人で食べるのと変わりません。そのため、安全に食事を摂ってもらうための食事介助方法を身につけることが大切です。

以下に、安全な食事介助を実現するためのポイントをまとめています。

- 介助者は食べる方の横に座り、目線の高さを合わせる

- 一口の量はティースプーン1杯程度(3〜5ml)

- 急かさず、前の食べ物を完全に飲み込んだことを確認してから次の一口を運ぶ

- 食べる方のペースに合わせる

- 適宜声かけを行う(口に食べ物がある時は話しかけない)

- スプーンは下唇に軽く触れる程度で、無理に口に押し込まない

こうしたポイントを意識して行うことで、安全性と満足度の両方を満たす食事介助が可能です。もし、普段の食事介助時に危ないと感じることが多い場合は、1つずつポイントを見直し、安全な介助ができているかを再確認しましょう。

環境整備

食事中はテレビなどを消し、食べることに集中できる環境を整えることも重要です。例えば、テレビなどの音があると気が散ってしまい、咀嚼や嚥下がおざなりになり、誤嚥や窒息を招くリスクが高まります。落ち着いた雰囲気の中で食事を楽しめるよう配慮することも、安全な食事介助につながります。

食事に集中できる環境を作り出すためには、次のポイントを意識して実践してみましょう。

- テレビ、ラジオなどの音を消す

- 適切な明るさを確保(食事が見やすい照明)

- 快適な室温に調整(20〜25度程度)

- 落ち着いた雰囲気を作る

- テーブルの高さを適切に調整

- 滑りにくいマットやランチョンマットを使用

食事介助では、被介護者に食事を食べるという意識を持ってもらうことも大切です。ながら食べなどができない環境を作り、集中して食事を楽しんでもらいましょう。

個数調整が可能。必要な人数分だけ無駄なく解凍できます!

彩り・見た目が与える食欲・心理的効果

高齢者の食事への集中力や食事の楽しみなどにつながるのが、食事の彩り・見た目です。彩り・見た目が悪い食事は、食欲を減退させる要因にもなります。そこでここでは、食事の彩り・見た目が与える効果やすぐにできる彩りの工夫について気をつけることを確認していきましょう。

視覚刺激の重要性

食事の見た目(色彩)は、食欲を刺激し、食事の満足度やQOL(生活の質)を高めるうえで非常に重要な要素です。特に、高齢者は加齢に伴い味覚や嗅覚が衰えるだけでなく、視覚機能の変化により食事の色彩を認識しにくくなります。そのため、視覚的な魅力の有無は食欲に大きく関わるということです。

美しい盛り付けは、食事に対する期待感を高め、唾液の分泌を促進する効果があります。そこで、なるべく鮮やかな盛り付けを心がけ、色鮮やかな食事を提供することで食欲減退を防ぎましょう。

色彩の心理効果

食事の色彩には、主に次のような心理効果が期待できます。

- 暖色(赤・オレンジ・黄):食欲増進、温かさ、親しみやすさ

- 寒色(青・紫):食欲減退傾向、冷たさ

例えば、赤やオレンジ、黄色などの暖色系は、一般的に食欲を増進させる効果が期待できます。食欲不振の方には、暖色系の食器を使用したり、緑黄色野菜を多く取り入れたりすることで、食事への関心を高め、食欲を回復させられる可能性があります。

一方、青や紫などの寒色系は食欲を減退させる傾向があります。食器や盛り付けなど、食事の中に寒色が増えると、食べる意欲がなくなってしまうこともあるため注意が必要です。

盛り付けの工夫

彩り豊かで美しい盛り付けは、利用者に精神的な満足感を提供し、食事をより豊かな体験に変えます。そこで、食材の色合いを活かし、コントラストを意識した配置をすることで、食事の魅力を最大限に引き出すことができます。

具体的には、次のような工夫をして盛り付けることで、より見た目の良い食事に仕上がります。

- 食材の色合いを活かしたバランスの良い配置

- コントラストを意識した色の組み合わせ

- 立体的に盛り付けて華やかさを演出

- 季節の花や葉を添えて彩りを加える

- 器の色を工夫して食材の色を引き立てる

介護施設では食事の提供までの時間がないこともありますが、なるべくこうしたポイントを意識して盛り付けて、利用者さんが楽しくなるような食事に仕上げましょう。また、時間が足りない場合は、特別なイベント時や食欲減退が気になる方に絞って工夫するのもおすすめです。

嚥下調整食の見た目

安全のために嚥下能力に合わせた嚥下調整食(ペースト食やゼリー食)は、調理過程で色彩が悪くなりやすい傾向があります。そのため、見た目から食欲がわかずに嫌悪感を抱く方も少なくありません。

つまり、嚥下調整食こそ、赤や緑の野菜を添えるなどして、華やかに立体的に見せる工夫が有効です。また、もとの食材の形を再現する「再成型」技術を取り入れ、見た目の美しさを保ちながら安全な食形態を提供することも考えましょう。

また、嚥下調整食の見た目を変えるテクニックには、次のようなことも挙げられます。

- 型抜きや再成型で形を整える

- 色鮮やかな野菜(プチトマト、ブロッコリーなど)を添える

- ソースやあんで彩りを加える

- 食材ごとに分けて盛り付け、元の料理をイメージさせる

できることから実践していき、美味しく見える嚥下調整食を提供しましょう。

季節感の演出

旬の食材や季節の行事食(お正月料理、ひな祭りのちらし寿司など)をうまく取り入れると、食事から季節の移り変わりを感じることができ、食事の楽しさを生み出します。特に、和の食材や日本の伝統的な行事食は、高齢者の記憶を呼び起こし、食事への関心を高める効果が期待できます。

そこで、季節の食材や料理を提供していくことも、食欲増進につながります。季節を感じる食べ物には次のようなものがあるので、積極的に取り入れてみましょう。

季節を感じる食べ物の例は以下のとおりです。

- 春:たけのこ、菜の花、いちご、桜餅

- 夏:トマト、きゅうり、スイカ、そうめん

- 秋:さつまいも、栗、きのこ類、柿

- 冬:白菜、大根、みかん

栄養と色彩の関係

食事の色彩は、栄養学の観点からも重要視されています。これは、食事の中にさまざまな色(赤、黄、緑など)を取り入れることは、幅広い食材を使用することにつながり、栄養バランスが良くなるからです。

特に、多くの食材を使うことで、高齢者に不足しがちなたんぱく質やビタミンなどを補うことが可能です。健康的な食生活を実現するためにも、色彩の良い見た目にこだわることは非常に重要です。

高齢者の衛生管理と感染症対策

高齢者の食事介助は、単に食べさせるだけで終わりではありません。口腔ケアを行ったり、口にする食材を選んだりすることも、大切な食事介助です。そこで、口腔ケアと食事の関係や、安全な食材選びについて気をつけることを解説していきます。

口腔ケアの徹底

食前・食後に行う歯磨きやうがいなどの口腔ケアは、口腔内の細菌を減らすことができ、誤嚥性肺炎の発症リスクを減らすために効果的です。さらに、食事中のむせ込みや咳込みを軽減させることができるため、多方面から誤嚥性肺炎を引き起こすリスクを軽減できます。

また、口腔ケアにより唾液の分泌が促されると、味を感じやすくなるというメリットもあります。義歯の清掃も含めた総合的な口腔衛生管理を行うことで、食事を安全に、より美味しく楽しめるようになるでしょう。

安心な食材選定

給食業務を外部業者に委託する場合、専門業者は「HACCP(ハサップ)」や「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいて、「食の安全」を追求している業者を選びましょう。食の安全基準を満たした業者を選ぶことは、安定した食事提供につながります。

そのため、各業者がどのように食材を扱っているのか、調理工程での衛生管理は徹底しているかなど、総合的な品質管理体制から選ぶようにしましょう。味や価格だけで選ぶと、後々大きなトラブルを招く可能性もあるので要注意です。

個数調整が可能。必要な人数分だけ無駄なく解凍できます!

齢者が重点的に摂取すべき重要栄養素

高齢者は、嚥下機能の低下などにより、食べられる食材が限られます。その結果、栄養バランスが偏ってしまい、健康的な食生活からは遠のく悩みが生まれてしまいます。そこで、より重点的に摂取すべき、健康に欠かせない栄養素について解説していくので、栄養バランスの整った献立を考えるポイントを確認していきましょう。

たんぱく質

たんぱく質は、筋肉や臓器、体を作る材料になる栄養素であり、フレイル予防の鍵にもなります。高齢者は若年者よりも多くのたんぱく質が必要といわれており、

また、たんぱく質が不足すると、筋肉量や筋力が低下し、転倒リスクや怪我などによる要介護リスクが高まります。そのため、高齢者の食事の特徴として、必要量のたんぱく質をきちんと摂取できる料理がベースとなるため、さまざまなメニューを考えましょう。

良質なたんぱく質を含む食材:

肉類(鶏肉、豚肉、牛肉)、魚介類(サケ、サバ、マグロ)、卵、大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)など

エネルギー(カロリー)

エネルギー(カロリー)は1日の活動の活力源であり、健康維持に重要な栄養素です。特に、体重が減りやすい方や食事量が少ない方は、エネルギー不足による低栄養状態に陥ることがあります。そこで、バターなど高カロリーのものを加えて、効率よくエネルギーを摂取できるようにすることが重要です。

一方で、カロリーオーバーになると体重が増えて、身体介助が難しくなってしまいます。そのため、個人の活動量に応じた適切なエネルギー摂取量を確保するようにしましょう。

効率的なエネルギー摂取方法の例は以下のとおりです。

- 料理にサラダ油、オリーブオイル、バターを加える

- アイスクリームや栄養補助食品を活用

- 揚げ物や炒め物で調理する

- ナッツやアボカドなど高エネルギー食材を取り入れる

カルシウムとビタミンD

カルシウムとビタミンDは、骨の健康を維持し、骨粗鬆症や骨折のリスクを下げるために有効な栄養素です。カルシウムは骨の健康を促し、ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける働きがあるため、なるべく両方を同時に摂取することが望ましいです。高齢者の骨折は、寝たきりの原因となるため、食事による日常的な予防が非常に重要です。

カルシウムとビタミンDが豊富な食材例は以下のとおりです。

- カルシウム:牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚(しらす、煮干し)、豆腐、小松菜、ひじき

- ビタミンD:鮭、さんま、さば、きのこ類(しいたけ、きくらげ)、卵黄

また、日光を浴びることでも体内でビタミンDが生成されるため、適度な外出も骨の健康には効果的です。

食物繊維

食物繊維は、便通を整え便秘予防に役立つ栄養素です。一方で、食物繊維はごぼうなどの硬い食材や繊維質の食材に多く含まれているため、高齢者には食べにくく不足しやすくなっています。そのため、柔らかく煮込む、繊維を断ち切るように切るなどの調理の工夫が必要です。

- 食物繊維を含む食材の調理の工夫:

- 根菜類(人参、大根、かぼちゃ)は柔らかく煮込む

- 繊維を断ち切るように切る

- ペースト状にして他の料理に混ぜる

- やわらかい食材(バナナ、アボカド、きのこ類)から摂る

関連記事:高齢者が長生きする為の食べ物は?健康の為の方法を教えます

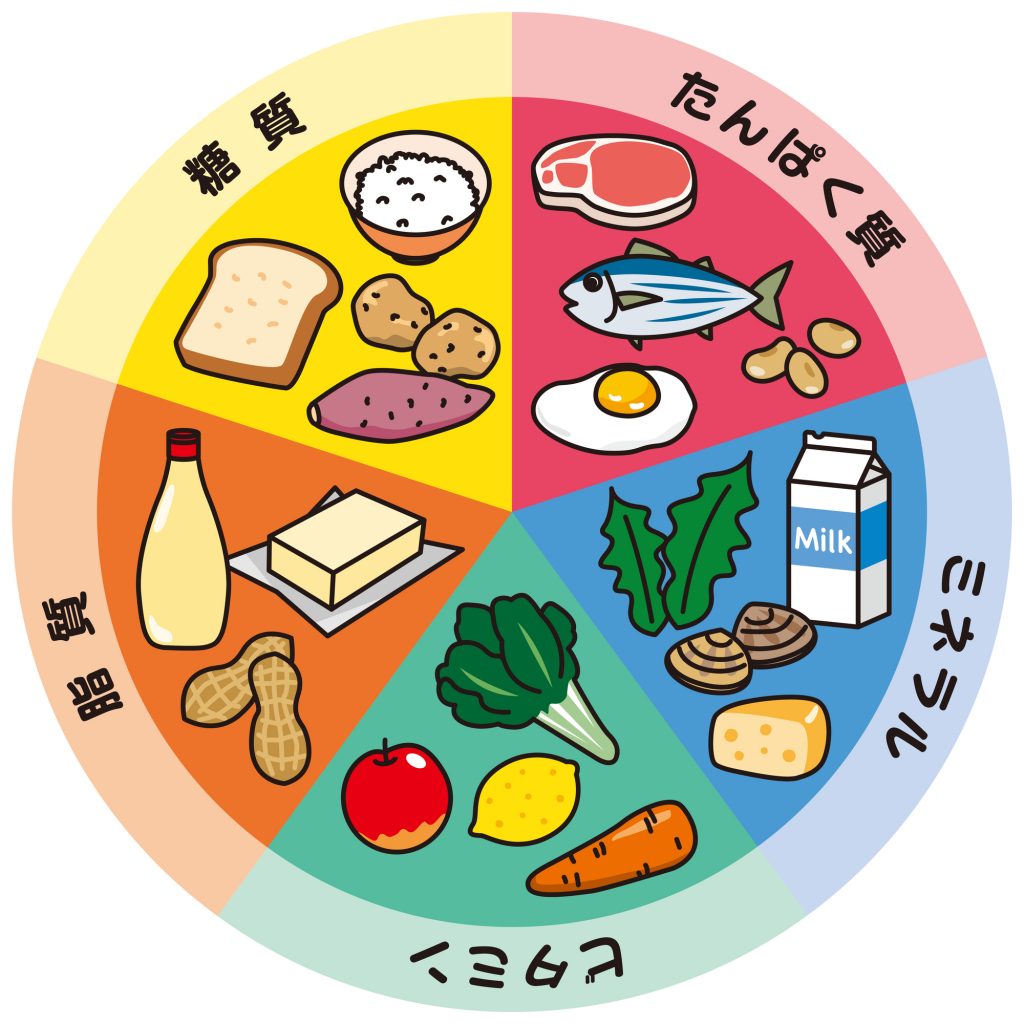

献立の質を高める「5色バランス」と塩分コントロール

食生活の質を高めるポイントとして、「5色バランス」と「塩分コントロール」が挙げられます。ここでは、それぞれのポイントややり方を解説していくので、上手く調理に活かして高齢者の健康的な食事につなげましょう。

色の栄養バランス

「5色バランス」とは、食べ物の色から栄養バランスを整える方法です。赤色の食べ物(体をつくる)、黄色の食べ物(エネルギー)、緑色の食べ物(体の調子を整える)の3色をベースに、白と黒の食べ物を加えた5色でバランスをとります。この5色の食べ物をバランスよく取り入れることで、自然と多様な栄養素を摂取することができ、見た目にも美しい食事を提供しましょう。

5色の食材例は以下のとおりです。

- 赤色:肉類、魚類、トマト、人参、パプリカ、いちご

- 黄色:卵、かぼちゃ、バナナ、さつまいも、とうもろこし

- 緑色:ほうれん草、ブロッコリー、きゅうり、小松菜、ピーマン

- 白色:ご飯、豆腐、大根、玉ねぎ、牛乳

- 黒色:海藻(わかめ、昆布)、きのこ類、黒豆、ごま

塩分コントロール

高齢者は、味覚の鈍化により濃い味を好む傾向があります。しかし、高血圧予防のため、塩分摂取量のコントロールが必要です。1日の目標塩分摂取量は、男性:7.5g未満、女性:6.5 g未満となっています。塩分だけに頼った味付けではなく、だしや香辛料、うま味成分などを利用して風味を高め、満足度を維持しながら塩分をコントロールしましょう。

減塩の具体的な工夫は以下のとおりです。

- 昆布やかつお節、煮干しのだしを効かせてうま味を増す

- 生姜、ニンニク、みょうが、大葉などの香味野菜を活用

- レモン、酢、ゆずなどの酸味で味にメリハリをつける

- 醤油は「かける」より「つける」ことで使用量を減らす

- カレー粉、こしょう、山椒などのスパイスで風味を加える

- 香ばしさを出すために焼く、炙るなどの調理法を活用

※参考: 知っていますか?塩分の取りすぎ問題

関連記事:高齢者の食事で気をつけたい栄養バランスと冷凍食品の活用法

高齢者の食欲減退・拒否への対応

高齢者の食欲減退・拒否は、若年者とは異なり、健康への影響が非常に大きいです。そこで、食欲減退・拒否がみられたときの対処法について解説していきます。

間食(補食)の活用

食欲減退・拒否によって、3食で必要な栄養素を摂りきれない場合、間食を上手に取り入れることが効果的です。たんぱく質やエネルギーが豊富な牛乳やヨーグルト、アイスクリーム、栄養補助食品などを活用し、不足しがちな栄養素を補いましょう。食事時間にとらわれず、食べたい時に食べられる環境を整えることも大切です。

おすすめの補食は以下のとおりです。

- 牛乳、ヨーグルト(たんぱく質・カルシウム・エネルギー)

- アイスクリーム(エネルギー・カルシウム)

- カステラ、プリン(エネルギー)

- バナナ(エネルギー・ビタミン)

- 栄養補助食品(バランス栄養)

- チーズ(たんぱく質・カルシウム)

嗜好(好み)の尊重

健康維持のために栄養バランスは大切ですが、必ずしもその方が食べたいと思うものになっているとは限りません。そこで、栄養バランスにこだわりすぎず、時には本人が食べたいメニューや好きなもの、食べやすい食べ物を用意することも、食事の喜びと摂取量を高めるうえで重要です。

また、個人の食文化や思い出の味を大切にすることで、食事への関心につながります。持病などの制限がなければ、好みの味付けを優先することも、食欲増進につながるでしょう。

共食の推奨

家族や友人と一緒に食事をする「共食」は、会話の機会を増やし、食欲を促し、食事の質を向上させる効果があります。反対に、1人で食事をする「孤食」は、食事の楽しみを減らしてしまう可能性があり、低栄養やうつ病など、さまざまな健康リスクを伴います。

そのため、家族と相談して一緒に食事を食べる機会を設けたり、リビングなどで他の利用者さんと一緒に食べるようにしたりすることが有効です。さまざまな交流を通して精神的な満足感を促し、食事を楽しい時間にしていきましょう。

まとめ

高齢者の食事は、加齢に伴う身体機能の低下(咀嚼力・嚥下力、味覚・嗅覚の衰え)に対応するため、安全性の確保と栄養バランスの維持が非常に重要です。

食事介助の際は、誤嚥を防ぐため、顎を引いた正しい姿勢を保ち、飲み込みを確認してから次を運ぶといった、基本の方法を守り安全な介助を行いましょう。また、食事の見た目(色彩)や季節感は食欲を刺激し、精神的な満足度を高めるため、盛り付けや食器へのこだわりも大切です。

また、栄養面では、たんぱく質やエネルギーの確保を最優先に、栄養バランスが整った食事を提供しましょう。嚥下機能に合わせた柔らかさの工夫(とろみづけなど)も必要に応じて行い、安全で健康的な美味しい食事を提供してください。

よくある質問

Q1. 喉に詰まりやすい「危険な食べ物」はありますか?

A. パサパサしたものや、粘り気の強いものには注意が必要です。 お餅、カステラやパン(口の水分を奪うもの)、ワカメや海苔(張り付くもの)、こんにゃくなどは喉に詰まるリスクが高いです。小さく切ったり、お茶や汁物で喉を湿らせてから食べてもらうなどの工夫をしましょう。

Q2. 食事中の「姿勢」で気をつけることはありますか?

A. 「足が床についているか」と「顎(あご)が上がっていないか」を確認してください。 椅子に深く座り、足の裏がしっかりと床につく高さが理想です。また、顎が上がっていると気管に食べ物が入りやすくなる(誤嚥する)ため、少し顎を引いた状態で飲み込んでもらうようにしましょう。

Q3. あまり水分を摂ってくれません。食事で工夫できますか?

A. 水やお茶だけでなく、「食事の中」から水分を摂るのも有効です。 高齢になると喉の渇きを感じにくくなります。お味噌汁やスープをメニューに加えたり、水分の多い果物(スイカやミカンなど)やゼリーをおやつにするなど、無理なく水分補給できる環境を作りましょう。

「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?

「調理スタッフの応募が全く来ない」

「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」

「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」

少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?

その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。

採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。

コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。

味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。

「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。

既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。

導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。

まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。