- トップ/

- こだわりケアワークブログ/

- 介護施設はなぜ人手不足?5つの原因と4つの解決策を徹底解説

介護施設はなぜ人手不足?5つの原因と4つの解決策を徹底解説

2025/09/24

介護施設の人手不足は、給料が低い、人間関係のストレスが大きい、身体的な負担が大きいなどが原因です。そのため、人材確保が困難で職員の離職率が高いのが現状です。

解決策としては、

- 介護ロボットやICT機器を導入する

- ユニットケアを導入する

- ハラスメントなどの相談窓口を設ける

- 資格取得支援制度を導入する

などが有効といえるでしょう。

そこで本記事では、介護施設の人手不足の原因と解決策について徹底解説しています。「人手不足で困っている」「新しい職員が入ってもなかなか定着しない」などとお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

冷凍庫にストック可能。もしもの時も食事提供を止めません。

目次

介護職が人手不足になる3つの原因とは?現状についても詳しく解説

介護職が人手不足になる原因は3つあります。

- 高齢者人口と要介護者が増えている

- なり手が不足している

- 離職率が高い

順番に解説していきます。

1.高齢者人口と要介護者が増えている

・日本の高齢者人口は年々増加しており、内閣府は65歳以上が約3,600万人と総人口の29.3%を占め、過去最高を更新していると発表しています(2024年時点)。

出典1: 高齢化の状況

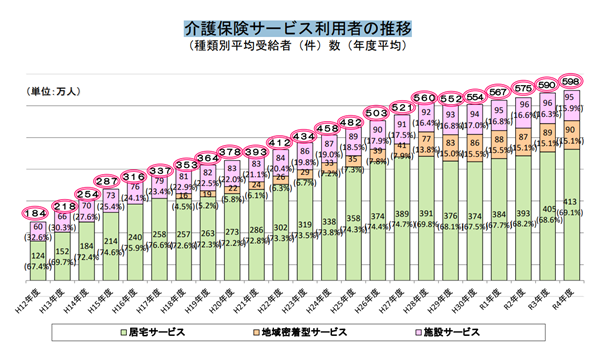

また、厚生労働省の調査では、介護サービスの利用者は年々増えていることがわかっています。以下は、介護サービス利用者の推移を表したグラフです。

出典2: 介護保険制度をめぐる最近の動向について(厚生労働省)

このように、高齢者社会に伴い要介護者が増加し、介護業界の人手不足を招く要因となっています。

2.なり手が不足している

介護の需要は高まっている一方、介護職員の数は不足しています。介護労働安定センターの調査によると、従業員が不足しているのは事業所全体で66.3%、中でも訪問介護では80%を超えているのが現状です

出典3: 介護労働安全センター(公益財団法人)

また、厚生労働省の「介護人材確保の現状について」では、介護職の有効求人倍率は全国平均3.97倍と、多職種の1.16倍を2倍以上上回っていることがわかります(2025年3月時点)。特に東京都で人材が不足しており、7.65と最も高くなっているのが実情です。

出典4: 介護人材確保の現状について(厚生労働省)

全国的に人材が不足していますが、高齢者人口の多い都市部のほうが人手不足が深刻化しています。

3.離職率が高い

介護職は離職率の高さも問題となっています。

- 体力的、精神的な負担が大きい

- 賃金水準が他業種に比べて低い

- 休みがとりづらい

などが理由として挙げられるでしょう。

令和5年度の介護労働安定センターの調査では、介護職員全体の離職率は13.6%に上ることがわかっています。

出典5: 令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について(公益財団法人介護労働安定センター)

人材確保のためには、待遇改善や職場環境の改善などが急務といえるでしょう。

介護施設の人材不足はどうなるの?今後の見通しについて詳しく解説

介護施設では、今後さらなる人手不足に陥り、廃止となる事業所が増えることが予測されています。ここではその理由について解説しています。

1.さらに人手不足になる

介護施設では、今後深刻な人材不足が予測されています。2025年に第一次ベビーブームの団塊の世代が後期高齢者となり、今後は介護サービスの利用者がさらに増える見込みです。

厚生労働省では、介護職員の必要数は2025年度には約243万人、2040年度には約280万人になると予測しています。

出典6: 第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

さらに2040年には団塊ジュニア世代が高齢者になり高齢人口の伸びは落ち着きますが、現役世代が著しく減少するため、高齢者を支える担い手が急減します。

出典7: 2040年を展望した社会保障・働き方改革について(厚生労働省)

今後は待遇改善や業務改善などを行い、人材確保と定着を進める必要があるでしょう。

2.介護施設が閉鎖する

要介護者が増え続けて人材の確保が困難になると、介護施設は閉鎖する場合があります。少子高齢化が進んでいる日本では、廃止する介護事業者は今後増加する可能性が高いといえるでしょう。

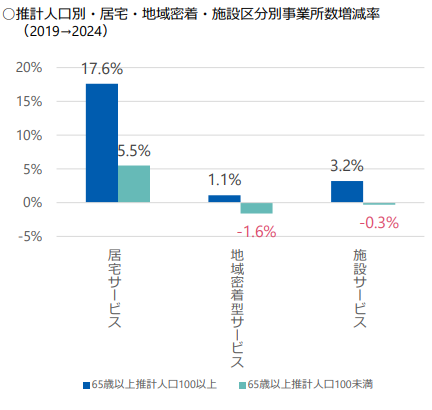

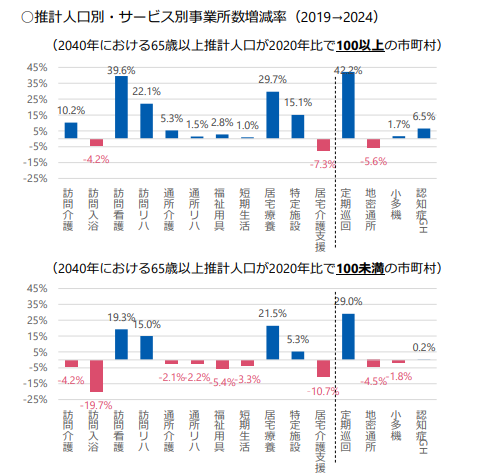

以下は、厚生労働省が「2040年までの事業所増減率」を表した図です。

出典8: 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」現状と課題・論点について(厚生労働省)

このように、2019年から2024年の間では地域密着型サービス(地域に添ったサービスを提供する小規模事業所)が-1.6%、施設サービス-0.3%減少しています。

出典9: 「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」現状と課題・論点について(厚生労働省)

推計人口が100以上の市町村では、訪問入浴、居宅介護支援、地域密着型サービスが減少する予測です。推計人口が100未満の市町村では、福祉系はいずれも減少する予測となっています。

事業所の倒産を防ぐため、人材確保や定着率上昇に向けての対策が求められています。

冷凍庫にストック可能。もしもの時も食事提供を止めません。

介護施設が人材不足になる5つの原因

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

介護施設には、給料の面や人間関係など、人材不足になる原因が多くあります。

- 給料が低い

- 人間関係のストレスが大きい

- 身体的な負担が大きい

- 社会的評価が低い

- デジタル化が遅れている

順番にみていきましょう。

1.給料が低い

介護施設で人材不足になる大きな原因が、給料の低さです。心身共に負担が大きい仕事であるにも関わらず、給与水準が見合っていないといわれています。

厚生労働省は「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要状況」で、介護職員の平均給料は令和6年9月時点で253,810円と発表しています(月給・常勤の者)。

出典10: 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(厚生労働省)

施設によっては夜勤や交代制で勤務をしているなどの事情を考慮すると、決して高いとはいえません。

その結果、離職者を増やす原因となっているため、人材確保には待遇改善が不可欠といえるでしょう。

2.人間関係のストレスが大きい

介護職の定着率の低さには、人間関係のストレスも原因となっています。現場では職員同士の気配りやコミュニケーションは必須ですが、意見の食い違いや多忙さから、職員同士の人間関係が悪化する場合があります。

職員の離職を増やさないためにも、

- 定期的なストレスチェック

- 人間関係などの相談窓口の設置

- 管理職のマネジメント力の向上

などを実施し、相談体制の整備や働きやすい環境づくりに努めましょう。

3.身体的な負担が大きい

介護職の現場はおむつ交換、入浴介助、トイレ介助といった業務が多く、職員は体力を要します。特に介護職員は高齢化が進んでいるため、身体的な負担は大きいといえるでしょう。

令和7年度介護労働実態調査では、介護職員で「身体的不満が大きい」と答えた方は全体の34.3%にも上りました。

出典11:資料編

今後は介護ロボットを導入したり、ロボットの導入資金の補助を強化したりする取り組みが必要といえるでしょう。

4.社会的評価が低い

要介護者の支援という重要な仕事にも関わらず、社会から評価されづらいというのも人材不足の原因となっています。

令和7年度介護労働実態調査では、施設のサービス提供責任者の25.2%の方が「業務に対する社会的評価が低い」と回答しています。

出典12: 介護現場における多様な働き方導入モデル事業

排泄介助や入浴介助などといった業務内容に対し、3Kのイメージが強いのかもしれません。評価の向上には、介護職に対するイメージの払拭や業務の効率化などの対策が求められています。

5.デジタル化が遅れている

業務効率化や職員の負担軽減には介護ロボットやICT機器の導入が効果的ですが、まだまだ普及していないのが現状です。

令和7年度介護労働実態調査で「介護ロボット・ICT機器を導入している」と回答したのは、全体のわずか1.0%という結果が出ています。

デジタル化が進めば、要介護者の介助や介護記録などの事務処理も効率が良くなり、労働環境の改善につながります。

人材確保のためにも、介護現場はデジタル化に取り組む必要があるといえるでしょう。

介護業界における人材確保の解決策4選

人材確保が困難な介護業界ですが、有効な解決策があります。

- 介護職員の処遇改善をおこなう

- 多様な働き方モデルを導入する

- SNSなどを使い採用戦略を立てる

- 外国人を雇用する

順番に紹介していきます。

1.介護職員の処遇改善をおこなう

介護施設の人材確保において、介護職員の処遇改善は重要な課題です。職員の給与水準が低いままでは、人材確保が困難で定着率も上がりません。

給与水準を引き上げ、働きやすい環境づくりを行うことで、安心して長く働ける職場が実現します。

2.多様な働き方モデルを導入する

少子高齢化が進む中、介護現場では多様な働き方の導入が求められています。厚生労働省では、 リーダー的介護職員の育成を行いつつ、柔軟な勤務形態(朝夕のみ、夜間のみ、副業、1日数時間のみなど)をモデル的に導入するよう発表しています。

出典13:介護人材確保に向けた取組(厚生労働省)

従来のやり方に囚われず、効果的な事業運営を実践していきましょう。

3.SNSなどを使い採用戦略を立てる

人材確保のために、効果的な採用戦略を立てることも大切です。介護職は有効求人倍率も高く、従来の求人方法だけでは応募が集まりにくいという問題があります。

そこで、新たな取り組みとして注目されているのが、SNSやホームページで魅力的な職場PRを行う方法です。

SNSで施設の食事やイベントの様子、業務改善内容などを積極的にPRすることで、3Kといわれるイメージの払拭や、介護の魅力を伝えることができます。更新頻度を多くして、ポジティブな内容を投稿していきましょう。

4.外国人を雇用する

介護施設での外国人の雇用は年々多くなっており、外国人介護士を受け入れる法的枠組みも拡大しています。現在の介護に関連する在留資格は以下の4つです。

- EPA(介護福祉士試験に合格すれば介護福祉士として滞在、就労が可能)

- 在留資格 介護(介護福祉士取得後に日本で就労できる)

- 育成就労制度(育成就労というビザが与えられ、3年間の滞在が認められる)

- 特定技能(技能や日本語試験を実施後に入国し、通算5年間で勤務し帰国する)

出典14:外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について(厚生労働省)

厚生労働省の調査によると、外国人介護士の雇用は令和7年3月時点で約74,000人に上っています。また、海外現地への働きかけの強化も検討されており、今後は外国人の雇用がさらに拡大するでしょう。

出典15:外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について(厚生労働省)

冷凍庫にストック可能。もしもの時も食事提供を止めません。

介護施設が取り組むべき人材不足の解決策4選

人手不足の解消のために、介護施設が取り組める解決策があります。

- 介護ロボットやICT機器導入を導入する

- ユニットケアを導入する

- ハラスメントなどの相談窓口を設ける

資格取得内容について、詳しくみていきましょう。

1.介護ロボットやICT機器導入を導入する

人材不足の解決には、介護ロボットやICT機器の導入が有効です。現場では職員の心身の負担が大きく、離職の要因となっています。介護ロボットを導入すれば、職員は体力を温存できてパフォーマンスが維持しやすくなります。

また、事務処理をIT化できれば業務効率が高まり、職員の負担が軽くなるでしょう。結果、現場での負担が軽減され、人材確保と定着率の向上につながりやすくなります。

2.ユニットケアを導入する

介護事業者が人材不足を解決する方法として、ユニットケアを導入する方法もあります。ユニットケアは入居者の10名程度を1ユニットで分けて生活し、同じスタッフがケアをするシステムです。

入居者一人ひとりに合ったケアが実現しやすく、職員も少人数単位で担当でき、負担の軽減につながります。そのため、職員の離職率が低くなり、人材確保につながる可能性が高くなるでしょう。

3.ハラスメントなどの相談窓口を設ける

人材不足の解決には、ハラスメントなどの相談窓口の設置をおすすめします。介護現場では人間関係のストレスが離職の大きな要因です。

令和7年度介護労働実態調査では、仕事を辞めた理由について「上司や先輩からの指導や言動がきつかったり、パワーハラスメントがあった」との回答が49.1%と、半数近くにも上っています。

相談窓口を設置して悩みを共有することで、職員の定着率が向上しやすくなるといえるでしょう。

4.資格取得支援制度を導入する

資格取得支援制度を導入するとスキルアップに取り組みやすくなり、離職率が低下するといわれています。新たな資格を取得すればキャリアアップにつながり、社会的評価や給与が上がる可能性が高いからです。

施設側が費用や受講時間を支援すれば、職員は安心してスキルアップに望め、人材確保につながりやすくなるでしょう。

介護施設の人手不足解消には待遇・業務効率・人間関係などの改善が重要

介護施設の人手不足は、高齢者人口と要介護者の増加に対し、なり手が不足していることが要因です。

また、施設では

- 給料が低い

- 人間関係のストレスが大きい

- 身体的な負担が大きい

- 社会的評価が低い

- デジタル化が遅れている

などが原因で人材確保が困難となり、定着率の低下を招いています。

そこで「職員の負担を減らしたい」「業務効率化を実現したい」などとお悩みの方には、冷凍弁当がおすすめです。

解凍すればすぐに提供でき、片付けも容器をまとめて破棄すれば良いため、業務効率化につながります。

また、冷凍食品のため、安定的かつリーズナブルに提供できるのも魅力です。

介護施設での食事の提供に課題を感じている場合は、まずは無料サンプルをお試しください。

「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?

「調理スタッフの応募が全く来ない」

「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」

「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」

少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?

その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。

採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。

コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。

味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。

「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。

既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。

導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。

まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。