- トップ/

- こだわりケアワークブログ/

- 【保存推奨】介護食で栄養バランスを上手に摂る4つのコツとは?

【保存推奨】介護食で栄養バランスを上手に摂る4つのコツとは?

2025/09/11

介護食はカロリーだけでなく、栄養バランスにも配慮する必要があります。高齢者は食事摂取量が少なかったり、消化吸収力が低下していたりするため、バランスの良い食事を提供することが重要です。

そのためには以下のことを理解する必要があります。

- 介護食の種類と選び方

- 高齢者の1日に必要なエネルギー・タンパク質・食事量

- 栄養バランスの良い食事の摂り方

- 介護食で食べやすいものと食べにくいもの

「食事量が減ってきた高齢者の栄養不足を補いたい」「栄養バランスの良い介護食を取り入れたい」などとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

最期の時まで「口から食べる喜び」を支える、プロの味付けです!

目次

介護食に必要な栄養バランスとは?

介護食では、1日に必要なカロリーと栄養素をバランスよく摂取する必要があります。高齢になると食欲不振や内臓機能の低下などにより、低栄養状態を招きやすくなるからです。

低栄養の主な症状は、

- 免疫力が下がり感染症にかかりやすくなる

- 傷や褥瘡(床ずれ)が治りづらくなる

- 筋肉量や筋力が低下する

などが挙げられます。

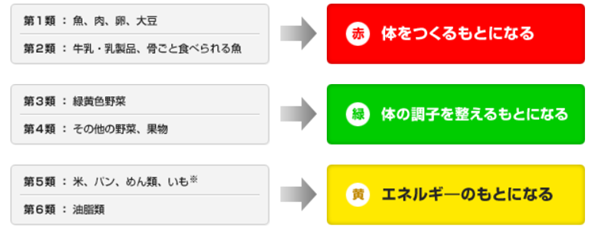

健康維持のため、農林水産省では食品を赤・緑・黄に分けた「三色食品群」と、それらを6つに分けた「基礎食品群」を指標に、食事を摂取するよう推奨しています。

以下は「三色食品群」と「基礎食品群」の一覧表です。

<6つの基礎食品と三色食品群との関係>

出典1:日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント(厚生労働省)

バランスの良い食事メニューの例を挙げると、

- 主食:ご飯(または麺・パン)と汁物

- 主菜:魚、肉などのタンパク質が摂れるメインのおかず

- 副菜:野菜、海藻、大豆製品などを使った小鉢

などになります。

介護食では摂取カロリーが満たされ、なおかつ必要な栄養素を摂取することが重要です。第1類~6類までの食材を、日々の食事に意識して取り入れてみましょう。

栄養バランスが良く食べやすい介護食5種類とその選び方

介護食には噛む力や嚥下機能(飲み込む力)に合わせて選ぶ5つの種類と、2つの選び方があります。順番に見ていきましょう。

1.介護食の種類

介護食には、

- きざみ食

- ソフト食

- ムース食

- ミキサー食

- ゼリー食

の5つの種類があります。それぞれの特徴、対象者を以下で説明していますので、参考にして介護食を選んでみてください。

<介護食の特徴・対象者>

| 種類 | 特徴 | 対象者 |

| きざみ食 | おかずを細かく刻んで食べやすくしたもの | 飲み込む力はあるが、噛む力が低下している方 |

| ソフト食 | 食事の見た目はなるべく変えずに、具材を柔らかく調理したもの | 固いものや大きいものが食べづらい方 |

| ムース食 | 柔らかく調理した食材をミキサーなどですりつぶし、とろみ剤や型などを使って成型したもの | まだ流動食の段階ではないが噛む力や飲み込む力が弱い方 |

| ミキサー食 | 通常の食事にだし汁やスープを加えて、ミキサーでペースト状にしたもの | 噛む力がほとんどなく消化機能も弱い方 |

| ゼリー食 | 普通食やソフト食をペースト状にして、ゼラチンや寒天などを加えてゼリー状に固めたもの | 小さい食事でも食べづらく水分も飲み込みづらい方 |

このように、高齢者の嚥下機能や噛む力、消化能力に合った適切な介護食を選択しましょう。

2.介護食の選び方

【ユニバーサルデザインフード区分表】

ユニバーサルデザインフードとは、通常の食事から介護食まで使える食べやすさに配慮した食品です。日本介護食品協議会の基準をクリアした介護用加工食品のパッケージに「ユニバーサルデザインフードマーク」の表示があります。

<ユニバーサルデザインフードマーク>

そして、このマークがついた商品は「ユニバーサルデザインフード区分表」で噛む力、飲み込む力を基準に

- 区分1:容易にかめる

- 区分2:歯ぐきでつぶせる

- 区分3:舌でつぶせる

- 区分4:かまなくてよい

の4つに分けられます。

<ユニバーサルデザインフード区分表>

出典2:UDFってなに?わかるUDF(日本介護食品協議会)

「どの商品を選んだらいいかわからない」という場合は、噛む力、飲み込む力を基準に選んでみてください。

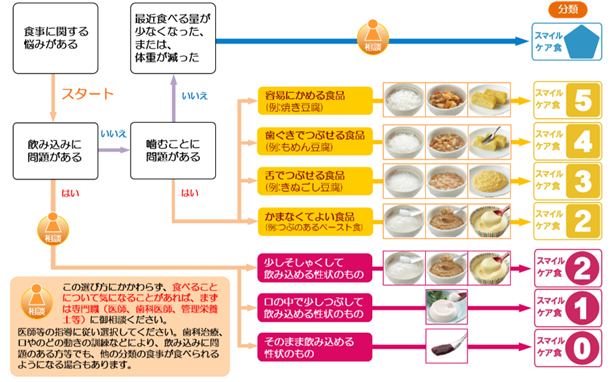

【スマイルケア食】

農林水産省では介護食品の市場拡大に伴い、これまで介護食品と呼ばれてきた食品の範囲を整理し「スマイルケア食」として整備しました。

「スマイルケア食」は、

- 「青」マーク:健康維持上、栄養補給が必要な人向けの食品

- 「黄」マーク:噛むことが難しい人向けの食品

- 「赤」マーク:飲み込むことが難しい人向けの食品

の3種類に分けられます。

以下は、スマイルケア食の選び方を表した図です。

<スマイルケア食>

出典3:スマイルケア食(新しい介護食品)(農林水産省)

また、スマイルケア食は味や見た目にも配慮すべきと考えられており、新たに参入する食品メーカーも増えてきています。料理の専門家が食品を開発していますので、ぜひ活用してみてください。

最期の時まで「口から食べる喜び」を支える、プロの味付けです!

介護食で栄養バランスを上手に摂る4つのコツとは?

高齢者が食欲不振になったり、消化吸収力が低下していたりする場合、栄養バランスを上手に摂る必要があります。

- 栄養補助食品を取り入れる

- 高齢者の1日に必要なエネルギー・タンパク質・食事量

- 栄養バランスの良い食事の摂り方

- 介護食で食べやすいものと食べにくいもの

順番に解説していきます。

1.栄養補助食品を取り入れる

高齢者は食が細くなったり、消化吸収率が低下したりするため、低栄養状態になりやすい特徴があります。食事摂取量が少ない方には栄養補助食品を取り入れ、効率よく栄養が摂れるようにしましょう。

栄養補助食品には、

- ドリンクタイプ

- ゼリー・プリンタイプ

- 粉末タイプ

などの種類があります。

以下に種類と特徴の一覧がありますので、食品を選ぶ際に参考にしてみてください。

<栄養補助食品の種類と特徴>

| 種類 | 特徴 |

| ドリンクタイプ | ・1本200~250kcal

・必要な栄養素が配合されており、効率的な栄養補給が期待できる ・食欲がないときに1食分の食事に置き換えられる |

| ゼリー・プリンタイプ | ・1個80~150kcal

・必要な栄養素が配合されており、少量で効率よく栄養補給ができる ・嚥下機能が低下している方にも取り入れやすい。 ・おやつに使っても良い。 |

| 粉末タイプ | ・大さじ1杯(約5.5g)でカロリー約25kcal、タンパク質約1~3gが摂取できる。

・お粥、みそ汁、カレーなど、料理に混ぜて使う。 ・エネルギーとタンパク質が摂取できる。 ・料理の味をそこなわず、加熱しても凝集しない。 |

栄養補助食品を使う場合、高齢者の状態や食事摂取状況に合わせて最適なものを選んでみましょう。

2.食べやすさを工夫して摂取量を増やす

高齢者の中には、食事を食べやすく工夫することで摂取量が増える方がいます。噛む力が弱い方、嚥下機能が低下している方は、食事を柔らかくするだけで食事量が増えることがあります。

食事を食べやすくする方法を以下にまとめましたので、提供する際に参考にしてください。

<食事を食べやすくする方法>

| 方法 | 内容 |

| 柔らかくする | ・野菜:圧力鍋や電子レンジで柔らかくして煮物やスープにする

・肉・魚 :ミンチやすり身にしてハンバーグ、つみれなどにする |

| 小さくする | ・一口大に切る、きざむ、ミキサーにかける

・「きざみ食」や「ソフト食」にする |

| とろみ・あんかけを使う | 主菜や副菜にあんかけをかけて飲みこみやすくする |

| 一皿で栄養が摂れるメニューにする | ・丼物(親子丼など)

・具だくさんのスープ(野菜・豆腐・つみれなどを多く入れる) ・シチューやカレー(具材を柔らかくする) |

同じメニューでも食べやすさを工夫すると、食欲増進や摂取量の増加につながります。食材に合った方法で食べやすい介護食を作ってみましょう。

3.栄養素を手軽に取り入れる工夫をする

食事摂取量が少ない高齢者に、無理に食事を進めると逆効果になる場合があります。その際は、少量でも栄養が摂れる食材を取り入れると良いでしょう。

以下に詳細をまとめましたので、手軽に栄養を摂取したい場合は取り入れることをおすすめします。

<手軽に栄養補給ができる方法>

| 方法 | 内容 |

| タンパク質を手軽に摂る | ・卵:スクランブルエッグ、ゆで卵(嚥下機能が低下している方はマヨネーズと和えると良い)など

・豆腐:冷奴など ・納豆 ・魚の缶詰(サバ・ツナ・鮭など) ・牛乳、ヨーグルト、チーズ |

| ビタミン・ミネラルを手軽に摂る | ・葉物野菜のごま和え、マヨネーズ和え

・野菜ジュース(無塩・無糖タイプ) ・海苔、ひじきなど:味噌汁やご飯に加える(海苔は細かくする) |

| 食物繊維を手軽に摂る | ・果物をおやつ代わりにする

・インスタント味噌汁に乾燥野菜をプラスする ・レトルトの豆類(大豆、ひよこ豆など)をサラダやスープに入れる |

| カロリーを手軽に摂る | ・スープやご飯に粉チーズ、すりごまを加える

・味噌汁に卵を入れる ・ご飯にしらす、ツナ、鮭フレークを混ぜる |

このように、時間をかけなくてもカロリーやタンパク質などが手軽に摂れる食材があるので、日々の食事で活用してみましょう。

4.食事回数を増やす

高齢者は「一度にたくさん食べられない」「食欲がない」などといった理由で、食事摂取量が低下しがちです。その場合、食事を小分けにして回数を増やす「分食」をおすすめします。

1日2回、午前10時と午後3時などに間食を摂るようにしましょう。

- アイスクリーム

- プリン

- チーズ

- ヨーグルト+きな粉

などは、食欲がないときでも食べやすく、少量でエネルギーやタンパク質がしっかり摂れるのでおすすめです。

無理に促すと食事自体が嫌になってしまうこともあるため、食べられるタイミングで少量ずつ摂取するようにしてください。

最期の時まで「口から食べる喜び」を支える、プロの味付けです!

栄養バランスの良い介護食のエネルギー量や食事量とは?

適切な介護食を提供するためには、

- 高齢者の1日に必要なエネルギー量

- タンパク質の量

- 食事量

を知る必要があります。以下で詳しく解説していきます。

1.1日に必要なエネルギー量

1日に必要なエネルギー量は、活動量や年齢によって変わります。そのため、個人に合った適切なエネルギーの摂取が重要といえるでしょう。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント」によると、高齢者の年齢別、活動量別の必要な摂取カロリーは次の通りです。

<推定エネルギー必要量(kcal/日)>

| 性別 | 男性 | ||

| 活動レベル | 低い | 普通 | 高い |

| 65~74歳 | 2,100 | 2,350 | 2,650 |

| 75歳以上 | 1,850 | 2,250 | 該当なし |

| 性別 | 女性 | ||

| 活動レベル | 低い | 普通 | 高い |

| 65~74歳 | 1,650 | 1,850 | 2,050 |

| 75歳以上 | 1,450 | 1,750 | 該当なし |

出典4:日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント(厚生労働省)

※「普通」は自立している方、「低い」は自宅にいてほとんど外出しない方。「低い」は高齢者施設で自立に近い状態で過ごしている者にも適用できる値。

例えば、要介護状態の方は活動量が「低い」に当てはまるため、男性は65~74歳で2,100kcal、75歳以上で1,450kcalが適正なエネルギー量です。女性は65~74歳で1,650kcal、75歳以上で1,450kcalとなっています。

カロリーは摂りすぎると

- 高脂血症

- 動脈硬化

- 糖尿病

などの原因となるため、自立度に見合った量を摂取することが大切です。

2.1日に必要なタンパク質の量

タンパク質は筋肉、皮膚、血液などの体のあらゆる組織をつくる重要な栄養素です。さらに、

- オキシトシン(幸せホルモン)の分泌

- 免疫力の向上

- 神経伝達物質の生成

などにも関与しており、健康な体を作る上で重要な役割を果たしています。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント」によると、高齢者の年齢別、活動量別の必要なタンパク質の量は次の通りです。

<タンパク質の食事摂取基準(g/日)>

| 性別 | 男性 | 女性 | ||

| 65~74歳 |

50 |

60 |

40 |

50 |

| 75歳以上 | ||||

出典4:日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント(厚生労働省)

実はタンパク質の必要量は、活動量が多い若い世代も、活動量が少ない高齢者も同じ値になっています。

タンパク質は年齢や性別に関わらず、健康維持には欠かせない大切な栄養素であるといえるでしょう。

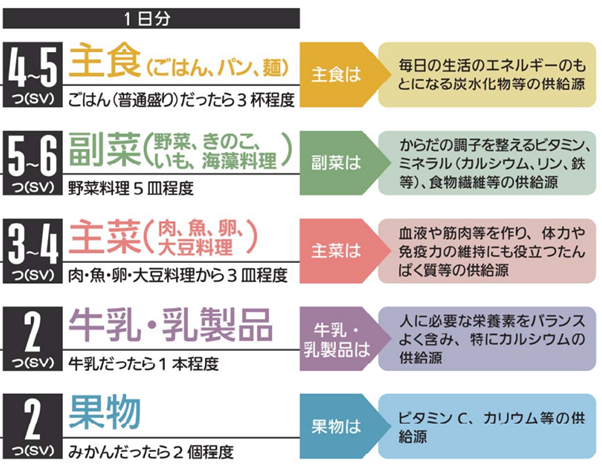

3.1日に必要な食事量

栄養バランスの良い食事を摂ることは、高齢者の健康維持には重要です。栄養素にはそれぞれの役割があるため、偏りなく摂取する必要があります。

農林水産省では、主食、副菜、主菜などの摂取量の目安を以下のように推奨しています。

<高齢者の1日に必要な食事量の目安>

出典5:食事バランスガイド(農林水産省)

※SVは食事提供量の略。

1日の食事を具体的に解説すると、

- 主食(ごはん、パン、麺):1日3食

- 副菜(野菜、きのこ、いも、海藻料理):朝食と昼食で2皿ずつ、夕食が1皿

- 主菜(肉、魚、卵、大豆料理):1日3食

- 牛乳・乳製品:朝食に1本

- 果物:朝食と昼食で1品ずつ

などになります。

このように、主食、主菜、副菜をバランスよく摂取すると、適切な食事量と栄養素が摂取できるといえるでしょう。

関連記事:高齢者の適切な食事量は?栄養を補う方法やおすすめメニューも紹介

【栄養バランスも重視】介護食で食べやすいものと食べづらいものとは?調理方法も解説

介護食は嚥下機能や噛む力、消化のしやすさなどに合わせ、工夫する必要があります。ここでは食べやすい食材、食べにくい食材と適切な調理法について説明していきます。

1.食べやすい食材

介護食には、まとまりがあり柔らかいものが向いています。むせ込みづらく、嚥下機能が低下している方でも食べやすいからです。

介護食として食べやすい食材は、以下のようなものが挙げられます。

- 煮物(かぼちゃ、里芋などを柔らかく煮たもの)

- 白身魚の蒸し物

- すり身料理(つみれなど)

- 豆腐料理(冷奴、湯豆腐、豆腐ハンバーグ)

- ミートソース、クリームシチュー(具材は柔らかく煮る)

- バナナや熟した果物

介護食を作る際は、柔らかく煮た野菜、とろみのあるシチュー、豆腐などの柔らかく栄養価の高いものを取り入れましょう。

2.食べづらい食材

高齢者で嚥下機能が低下している方は、硬いもの、パサつくものなどは食べづらいといえるでしょう。誤嚥の可能性も高くなり、摂取することによって危険を伴う場合があります。

そのため、介護食として使用する場合は調理の仕方を工夫する必要があります。

以下に食べづらい食材とその調理方法を記載いたしましたので、メニューを決める際には参考にしてみてください。

<食べづらい食材とその調理方法>

| 食材 | 調理方法 |

| パサパサとして水分のないもの(パン、ゆで卵など) | ・パンは牛乳に浸す、フレンチトーストにする

・ゆで卵はマヨネーズと和える |

| 噛みきりにくいもの(タコ、イカ、肉など) | ・タコ、イカはすり身にして団子にする

・肉はミンチにしてハンバーグ、肉団子、つみれにする |

| のどに張り付きやすいもの(海苔、わかめなど) | ・わかめは細かく切る

・海苔は細かく切る、佃煮にする |

| 繊維が多い野菜(れんこん、ごぼうなど) | 細かくして繊維を断ち切る |

食べづらい食材も、調理の仕方を工夫すれば食べやすくなる場合もあります。介護食を作る際は、それぞれの食材の特性に合わせた方法で調理しましょう。

介護食は栄養バランスと食べやすさが大切

高齢者は食欲の低下、消化吸収率の低下などで栄養が不足しがちです。嚥下機能や噛む力が低下している場合、食事をすること自体に困難を伴う方もいるでしょう。

そのため、介護食では必要なカロリーと栄養が摂れ、なおかつ食べやすいメニューを取り入れるのが望ましいといえます。

そして「食事量が低下していて栄養が不足している」「バランスの良い食事メニューを考えるのが大変」などとお悩みの方には、冷凍介護食がおすすめです。

プロの料理人と管理栄養士が監修した、美味しくて栄養バランスの良いメニューが揃っています。

また、高齢者でも食べやすい柔らかさに調理済みで、嚥下機能が低下している方向けにムース食があるのも魅力です。

冷凍介護食に興味のある方は、まずは無料サンプルをお試しください。

「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?

「調理スタッフの応募が全く来ない」

「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」

「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」

少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?

その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。

採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。

コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。

味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。

「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。

既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。

導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。

まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。