- トップ/

- こだわりケアワークブログ/

- 高齢者が長生きする為の食べ物は?健康の為の方法を教えます

高齢者が長生きする為の食べ物は?健康の為の方法を教えます

2025/09/11

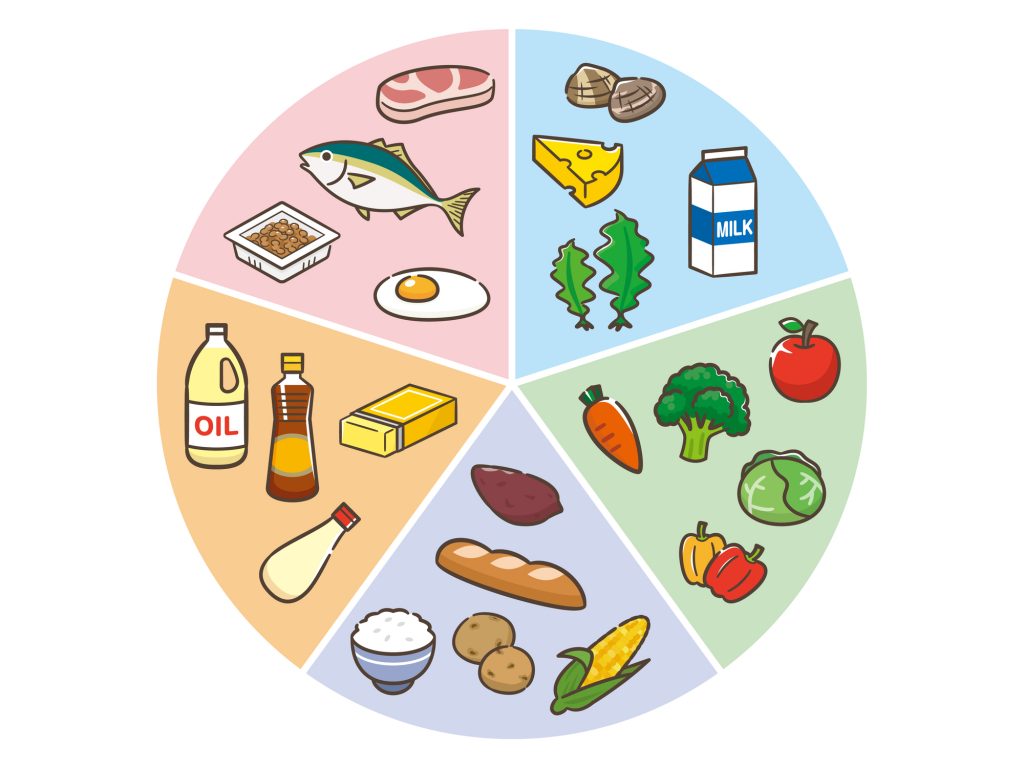

高齢者の長生きの秘訣は、毎日の食事が大きな鍵となります。筋肉や臓器の基盤となるたんぱく質、骨の健康に欠かせないカルシウム、そして免疫力を維持するビタミンやミネラルなど、必要な栄養素をバランスよく取り入れることが大切です。

特に魚や野菜、豆類、乳製品といった多彩な食材を組み合わせることで、体に必要な栄養を無理なく補うことができます。また、塩分や糖分の過剰摂取を控えることは、生活習慣病の予防にもつながります。

本記事では、高齢者が「長生き」につながる食べ物と、健康寿命を延ばすための食生活の工夫について解説していきます。

リハビリの活力を生む「栄養満点の食事」を手軽に提供

目次

押さえておきたい長生きするための食事の基本

高齢者が健康で長生きするためには、毎日の食事がとても重要です。特に、栄養のバランスや食事のタイミング、そして「楽しむ気持ち」を大切にすることがポイントです。ここでは、取り入れたい4つの基本を紹介します。

-

栄養バランスを意識する

炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルといった5大栄養素をしっかり摂ることが大切です。特に高齢者は食事量が少なくなりやすいため、「一汁三菜」を意識した食事で効率よく栄養を取りましょう。 -

多様な食材を取り入れる

肉・魚・卵・豆類など、同じ栄養素でも異なる食材から摂取することで栄養の偏りを防げます。旬の野菜や果物を取り入れると、彩りも豊かになり食事の楽しみが増えます。 -

規則正しい時間に食べる

決まった時間に食事をとることで体内リズムが整い、消化・吸収がスムーズになります。食べ過ぎ防止や生活習慣病の予防にもつながるため、毎日の習慣にしたいポイントです。 -

食事を楽しむ

食事は栄養補給だけでなく、心の健康にも影響します。美味しいものを味わう、家族と食卓を囲むなど「食べる楽しみ」を持つことで、日々の生活に活力が生まれます。

これらを少しずつ意識することで、体も心も健やかに保ち、長生きにつながる食生活を実現していきましょう。

長生きするために欠かせない栄養素

年齢を重ねると、筋肉や骨の衰え、免疫力の低下などが気になってきます。これらを防ぎ、健康に長生きするためには、日々の食事から必要な栄養をしっかり摂ることが大切です。ここでは、高齢期に特に意識したい栄養素をご紹介します。

筋肉を保つたんぱく質

高齢になると、筋肉量が減りやすくなり、転倒やフレイル(虚弱)のリスクが高まります。健康で長く生きるためには、筋肉を維持することが不可欠です。そのために最も重要な栄養素がたんぱく質です。

たんぱく質は筋肉だけでなく、血液、ホルモン、免疫細胞など、体を作る主要な材料となります。若い頃に比べ、高齢者はたんぱく質の吸収効率が落ちるため、意識して摂取することが特に大切です。

主な摂取源は、肉、魚、卵、乳製品、大豆製品などです。特に動物性たんぱく質は、筋肉の合成に必要な必須アミノ酸をバランス良く含んでいます。また、豆腐などの植物性たんぱく質も組み合わせることで、消化にやさしく、栄養バランスを整えやすくなります。

さらに、高齢者の大きな健康問題の一つに「低栄養」があります。たんぱく質が不足すると、免疫力が低下し、風邪や肺炎などの病気にかかるリスクが高まります。体内のたんぱく質の栄養状態を示す「血中アルブミン」の量が少ない高齢者は、加齢とともに増えることがわかっています。

効率よくたんぱく質を摂取し、免疫力や筋肉を維持するためには、食事とあわせて軽い運動(ウォーキングや筋力トレーニングなど)を取り入れることが大切です。食事と運動をセットで行うことが、元気な生活を長く続ける秘訣です。

骨を丈夫にするカルシウム

年齢を重ねると、骨密度は徐々に減少し、骨折や骨粗しょう症のリスクが高まります。骨を丈夫に保つために欠かせないのがカルシウムです。カルシウムは骨や歯の主成分であり、十分に摂取することで骨の強さを維持できます。

高齢者は若い頃に比べてカルシウムの吸収率が低くなるため、意識して摂ることが大切です。カルシウムは乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズ)に多く含まれるほか、小魚や海藻、緑黄色野菜にも含まれています。また、ビタミンDと一緒に摂ると吸収率が上がるため、日光浴や鮭・サバなどの魚も合わせて摂取するのがおすすめです。

さらに、カルシウムだけでなく、適度な運動やたんぱく質の摂取も骨の健康に重要です。歩行や軽い筋トレを日常に取り入れることで、骨に刺激を与え、丈夫な骨を維持できます。

免疫力を支えるビタミン・ミネラル

免疫力が低下すると感染症や病気にかかりやすくなります。免疫力を維持するために重要なのがビタミンやミネラルです。特に、ビタミンA、C、E、亜鉛、鉄などは免疫細胞の働きをサポートし、体の防御力を高めます。

-

ビタミンA:目や皮膚の健康維持に関わり、粘膜のバリア機能を高めます。にんじん、かぼちゃ、ほうれん草などに多く含まれます。

-

ビタミンC:抗酸化作用があり、感染症予防に役立ちます。みかんやキウイ、ピーマンなどの果物・野菜に豊富です。

-

ビタミンE:細胞を酸化から守り、免疫機能を支えます。アーモンドやひまわり油、かぼちゃに含まれます。

-

亜鉛・鉄:白血球の生成や酵素の働きに必要なミネラルで、肉類や魚、貝類、豆類に多く含まれます。

ビタミン・ミネラルは単体で摂るより、バランスよく食材から取り入れることが大切です。彩り豊かな野菜や果物、魚や肉、豆類を組み合わせることで、無理なく免疫力をサポートできます。

腸内環境を整える食物繊維

腸内環境が乱れると、便秘や下痢だけでなく、免疫力の低下や生活習慣病のリスクにもつながります。そこで注目したいのが食物繊維です。

食物繊維には、水に溶ける水溶性と溶けない不溶性の2種類があります。水溶性食物繊維は腸内で善玉菌のエサになり、腸内フローラを整えます。一方、不溶性食物繊維は便のかさを増やし、排便をスムーズにする効果があります。

主な食材としては、野菜、果物、海藻、きのこ、豆類、全粒穀物などが挙げられます。毎日の食事で少しずつでも色々な食材を取り入れることがポイントです。また、水分と一緒に摂ることで、より腸の働きが活発になります。

腸内環境を整えることは、消化・吸収の効率を高め、免疫力や体調の維持にもつながります。高齢者でも無理なく続けられるよう、柔らかく調理した野菜や果物を取り入れるのがおすすめです。

出典1:日本人の食事摂取基準(2025年版)(厚生労働省)

リハビリの活力を生む「栄養満点の食事」を手軽に提供

長生きするためにおすすめの食べ物

健康で長生きするためには、毎日の食事がとても大切です。日々の食事を少し見直すだけで、心身の健康を保ち、病気を予防することにつながります。ここでは、高齢者の方が積極的に摂りたい、長生きにつながるおすすめの食べ物をご紹介します。

魚(青魚のDHA・EPAで心血管疾患予防)

サバ、イワシ、サンマなどの青魚に多く含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)は、不飽和脂肪酸の一種です。

これらは血液をサラサラにする効果があり、動脈硬化や心筋梗塞といった心血管疾患の予防に役立つと言われています。また、DHAは脳の神経細胞を活性化させ、認知機能の維持にも貢献します。

肉(フレイル防止・たんぱく質補給)

肉は良質なたんぱく質の宝庫です。たんぱく質は、成長期の子どもだけでなく、体の大きさが決まった成人や高齢者にとっても欠かせない栄養素です。

たんぱく質が不足すると、筋肉量が減って「フレイル(虚弱)」につながるリスクも高まります。転倒や骨折を避けるためにも、筋肉を維持することは非常に重要です。

その為高齢者こそ、肉をしっかり食べることが大切なのです。脂身の少ない鶏むね肉や赤身肉などを、食事にバランス良く取り入れることをおすすめします。

出典2:高齢者の低栄養予防に関する解説ページ(厚生労働省)

野菜・果物(ビタミン・抗酸化作用)

野菜や果物には、ビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカルなど、健康維持に役立つ多くの成分が含まれています。

特に緑黄色野菜に多く含まれるビタミンCやβ-カロテンは、抗酸化作用があり、体内の酸化を防いで細胞の老化を遅らせる効果が期待できます。色々な種類の野菜や果物を、毎日バランス良く食べることを心がけましょう。

豆類(イソフラボン・食物繊維)

大豆、豆腐、納豆などの豆類は、良質なたんぱく質のほか、食物繊維やイソフラボンが豊富です。食物繊維は腸内環境を整え、便秘の解消に役立ちます。また、イソフラボンは女性ホルモンと似た働きをし、骨の健康維持に貢献すると言われています。

乳製品(カルシウム・良質なたんぱく質)

牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品は、カルシウムを効率よく摂取できる食品です。カルシウムは、骨や歯を丈夫にするだけでなく、筋肉の動きや神経の伝達にも関わる重要な栄養素です。

特に高齢者は骨がもろくなりやすいため、積極的に摂ることが推奨されます。また、乳製品は良質なたんぱく質も豊富に含まれています。

ナッツやオリーブオイル(健康脂質の摂取)

アーモンド、クルミなどのナッツ類や、オリーブオイルには、不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。これらの「健康的な脂質」は、心血管疾患の予防や悪玉コレステロール値の低下に役立ちます。

おやつにナッツを少量食べたり、調理にオリーブオイルを活用したりして、日々の食事に取り入れてみましょう。

長生きのために控えたい食べ物・食習慣

健康で長生きするためには、積極的に摂りたい食品がある一方で、摂りすぎに注意したい食品や食習慣もあります。ここでは、高齢者の方が特に気をつけたいポイントをご紹介します。

塩分の摂りすぎ(高血圧・心疾患リスク)

日本人はもともと塩分を多く摂取する傾向にあります。塩分の摂りすぎは、高血圧の最大の原因です。高血圧が続くと、血管に負担がかかり、動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞といった重篤な病気のリスクが高まります。

特に、インスタント食品、加工食品、漬物、練り物、麺類のつゆなどには多くの塩分が含まれています。だしや香辛料、レモン、お酢などを活用して、薄味に慣れるよう心がけましょう。

糖分・甘いお菓子や清涼飲料水

日本人はもともと塩分を多く摂取する傾向にあります。塩分の摂りすぎは、高血圧の最大の原因です。高血圧が続くと、血管に負担がかかり、動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞といった重篤な病気のリスクが高まります。

特に、インスタント食品、加工食品、漬物、練り物、麺類のつゆなどには多くの塩分が含まれています。だしや香辛料、レモン、お酢などを活用して、薄味に慣れるよう心がけましょう。

揚げ物・加工食品・トランス脂肪酸

揚げ物やスナック菓子、マーガリンなどに含まれるトランス脂肪酸や、加工食品に多く含まれる飽和脂肪酸は、摂りすぎると悪玉コレステロールを増加させ、動脈硬化を進行させる可能性があります。

揚げ物は頻繁に食べるのを避け、煮物や蒸し物、焼き物など、油の使用を抑えた調理法を選びましょう。

アルコールの過剰摂取

適量のアルコールはリラックス効果をもたらしますが、過剰な摂取は健康に悪影響を及ぼします。アルコールの過剰摂取は、肝臓病、膵炎、高血圧、がんなどのリスクを高めます。

また、アルコールには食欲を増進させる作用もあるため、食べすぎにつながりやすく、肥満の原因にもなります。飲酒量を適量に抑え、休肝日を設けることが大切です。

リハビリの活力を生む「栄養満点の食事」を手軽に提供

高齢者が実践しやすい食生活の工夫

健康的な食生活を続けるためには、無理なく実践できる工夫を取り入れることが大切です。ここでは、高齢者の方が日々の食事に取り入れやすい方法をご紹介します。

少量多品目で栄養バランスを整える

- 朝食: 食パンと牛乳に、卵を加えてフレンチトーストにすれば、主食と主菜を一度に摂ることができます。これにミニトマトやブロッコリーを添えれば、さらに栄養バランスが良くなります。

- 昼食: 麺類を食べる際は、肉や野菜をたっぷり入れた具だくさんのうどんやラーメンにすることで、主食・主菜・副菜をまとめて摂ることができます。

- 夕食: ご飯、焼き魚、ほうれん草のおひたし、豆腐とわかめのお味噌汁、といった一汁三菜を基本にすることで、バランスの良い食事が実現します。

また、市販の惣菜や缶詰、冷凍食品を上手に活用するのも良い方法です。例えば、野菜不足が気になるときは、野菜の煮物を少量追加するだけでも栄養価が上がります。無理なく、おいしく、バランスの取れた食事を心がけましょう。

やわらかく消化しやすい調理法にする

噛む力や消化機能が弱くなると、食事がおっくうになりがちです。食材を細かく刻んだり、やわらかく煮込んだり、蒸したりする調理法にすることで、無理なく食べることができます。また、あんかけにしたり、とろみをつけたりすることで、飲み込みやすくなります。

一人暮らしでも続けやすい方法(冷凍弁当・宅配サービスの活用)

一人暮らしの場合、食事の準備が負担になることがあります。そんな時は、栄養バランスを考えた冷凍弁当や食事宅配サービスの活用がおすすめです。専門家が監修しているサービスも多く、手軽にバランスの取れた食事が摂れます。また、作り置きをしたり、カット野菜などを上手に利用したりすることも、負担を減らす工夫になります。

まとめ

高齢者が健康で長生きするためには、日々の食事が大きな役割を果たします。

たんぱく質・カルシウム・ビタミン・ミネラル・食物繊維といった栄養素をバランスよく取り入れることで、筋力や骨を守り、免疫力を維持することができます。また、規則正しい時間に食べることや食事を楽しむ工夫も、心身の健康を支える大切な要素です。

ただし、実際の介護現場や施設では「毎日の手作り」だけで栄養バランスを完璧に整えるのは大きな負担となりがちです。だからこそ、無理のない形で栄養管理をサポートする仕組みを取り入れることが重要です。

「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?

「調理スタッフの応募が全く来ない」

「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」

「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」

少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?

その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。

採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。

コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。

味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。

「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。

既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。

導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。

まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。