- トップ/

- こだわりケアワークブログ/

- 高齢者がむせる4つの原因とは?6つの対策や嚥下障害について解説

高齢者がむせる4つの原因とは?6つの対策や嚥下障害について解説

2025/11/18

高齢者は食事中にむせることが多くあります。嚥下機能(飲み込みの機能)の低下、認知機能の低下、病気の影響など理由はさまざまです。

「安心して食事を食べて欲しい」「むせにくい食事が知りたい」などと、不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、高齢者のむせる原因と予防法、むせたときの対処法などを解説します。

「高齢者にむせにくい食事を提供したい」「安心して食事をとって欲しい」などという方は、ぜひ最後までお読みください。

食べやすいサイズで提供できる「こだわりシェフ」

目次

高齢者がむせる4つの原因とは?

高齢になると、さまざまな原因で食事中にむせやすくなります。ここでは、高齢者がむせる原因を4つ解説します。

気道防御反射(飲み込みの反射)が低下する

気道防御反射(飲み込みの反射)が低下すると、誤嚥を引き起こす可能性が高くなります。食べ物を食道から胃へと運ぶ機能や、誤嚥した際に咳をして食べ物を気管から出す機能が弱くなるからです。

食道と気道の位置が近いため、飲み込みの反射がうまく機能していないと、食事が誤って気管に入ってしまうことがあります。

このように、飲み込みの反射は気管や肺を守る大切な役割を担っています。

嚥下機能が低下する

誤嚥の原因の一つが、嚥下機能の低下です。嚥下は舌や口唇など、さまざまな器官の働きによって成立しているため、病気や加齢で働きが弱まると誤嚥の原因になってしまいます。 以下のような場合は、嚥下機能が低下する可能性があるため注意が必要です。

- 脳梗塞で片麻痺になる

- がんの手術で舌などを切除する

- 加齢によりどの筋力も低下している

むせの有無を日常的に確認して、異常があれば早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

食べ物が喉に溜まる(咽頭残留)

咽頭残留とは、嚥下しても喉に食べ物が残っている状態のことです。嚥下機能が低下し、食べ物を一度に飲み込めなくなってしまう場合に起きます。

咽頭残留は本人が知覚できる場合とできない場合があるため、心配な方は耳鼻咽喉科を受診し、医師の診察を受けるとよいでしょう。

認知機能が低下してうまく食事ができなくなる

認知機能が低下すると食事がうまく食べられなくなり、誤嚥しやすくなる場合があります。食べ物を認識できなかったり、集中力が低下したりして、うまく飲み込めなくなるからです。

食事をする際は、

- 食べ物を認識する

- 適量を口に入れる

- 適切なサイズに噛む

- 口全体を使って食べた物をまとめる

- 適量を飲み込む

という工程が必要です。

認知機能が衰えると、食事をすること自体が困難になる場合もあります。これらの機能のうち、どれか一つでも低下すれば、誤嚥しやすくなってしまうでしょう。

高齢者のむせを防ぐ6つの方法とは?

高齢者が食事中にむせにくくするためには、食べ物を適切に選ぶ、正しい姿勢で食事を摂るなどの方法があります。むせを防ぐ方法を知って、食事環境を整えていきましょう。

むせにくい食べ物を選ぶ

嚥下機能が低下している方には流動性があり、喉ごしのよいものを提供しましょう。具なしの茶碗蒸しや卵豆腐などが良い例です。

以下におすすめの主な食品をまとめたので、確認しながら食事のメニューを決めてみてください。

<むせにくい食べ物>

| 種類 | 食品名 |

| 主食 | ・パンがゆ

・お粥(水分が多い場合はとろみを付ける) |

| とろみ状の副食 | ・カレー

・シチュー ・ポタージュ ・煮こごり |

| 肉料理 | ・つみれ

・ハンバーグ ・つくね |

| デザート | ・ピューレ(果物の缶詰をミキサーにかけて冷やしたもの)

プリン ・ヨーグルト ・ゼリー ・ムース |

出典1:食べやすい食品・食べにくい食品(宮崎県)

このように、飲み込んだときにゆっくり喉を通り過ぎる食べ物が適しています。

誤嚥しやすい食べ物を避ける・調理して食べやすくする

むせやすい食べ物は調理の過程で工夫すれば、嚥下機能が低下している方でも食べやすくなります。

以下に調理方法をまとめたので、確認しながら行ってみてください。

<食べづらい食品を食べやすくする調理方法>

| 食べ物の種類 | 調理方法 |

| 肉 | ・包丁でたたく

・めん棒でたたく ・すじを断ち切る ・ひき肉を使ってつくね、ハンバーグなどにする |

| 焼き魚 | ・ほぐしてあんかけをかける |

| 大根、にんじんなど | ・切れ目を入れる

・よく煮る(圧力鍋をつかうのがおすすめ) |

| 野菜 | ・皮をむく

・茎は使わない ・食物繊維に対し直角に包丁を入れ、煮汁をたっぷり使って軟らかく煮る |

| 芋類 | ・つぶしてポテトサラダやマッシュポテトにする(マヨネーズを多めに入れて滑らかにする) |

| 果物 | ・種、すじ、皮は除去する |

出典2:下ごしらえの工夫(国立がん研究センター)

出典3:食べやすい食品・食べにくい食品(宮崎県)

出典4:口腔機能の向上に向けて(大阪府)

調理で食べやすくできるものは、工夫して提供してみてください。また、以下の食品は誤嚥の危険性が高いため、摂取を控えたほうがよいでしょう。

<摂取を控えたほうが良い食品>

| 特徴 | 食品 |

| 粘り気が強いもの | ・餅

・だんご ・おはぎなど |

| 喉に張り付きやすいもの | ・のり

・わかめなど |

| 水分の多い果物・野菜 | ・みかん

・ぶどう ・すいか ・メロン ・ミニトマトなど |

| 酸味の強いもの | ・酢の物

・柑橘類など |

出典5:摂⾷嚥下改善パック(国立長寿医療研究センター)

このように、誤嚥の危険性が高い食品も多くあります。使用する食材には注意を払っていきましょう。

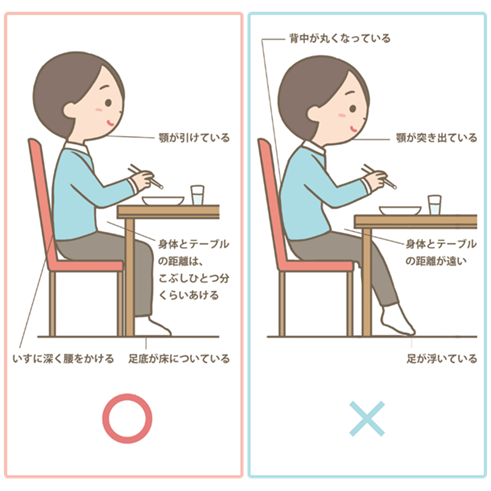

むせにくい姿勢をとる

誤嚥を防ぐためには姿勢も重要になります。誤った姿勢で食事を摂ると、食べ物が気管に入りやすくなり誤嚥の原因になります。

以下で、食事の姿勢について解説していますので、実践してみましょう。

<座位での食事摂取の姿勢>

出典6:食事摂取時の姿勢のイラスト(看護roo!)

食事の際は、顎を引いて背筋を伸ばしましょう。顎が上がっていたり背中が曲がっていたりすると、食べ物が気管に入りやすくなってしまいます。

椅子には深く腰掛け、踏ん張りが効くように床に足をついてください。体とテーブルの距離は、拳一つ分くらい空けます。

食事は正しい姿勢で摂ると食べ物が気管に入りづらくなるため、ぜひ行ってみてください。

水分にはとろみを付ける

お茶やみそ汁など、水分にはとろみ剤を使用してください。とろみが付いていると、喉を通過するときにゆっくり流れるため、気管に入りづらくなります。

また、水分が多いお粥などの食事に使用するのもおすすめです。むせが多い方には、積極的にとろみ剤を使用しましょう。

食事に集中できる環境を整える

食事中に気が散ると食事に集中できず、むせにつながる場合があります。テレビなど集中力を削ぐものは消して、食事をしやすい環境を作りましょう。

また、他にも以下のようなものが集中を削ぐ要因となります。

- テーブルに食事以外の物が置いてある

- 大きい物音がする

- 光や動くものがあり目がいってしまう

- 臭いが強いものがある

高齢者は食事にも労力がいります。食事の邪魔になりそうなものは排除し、食事環境を整えてみましょう。

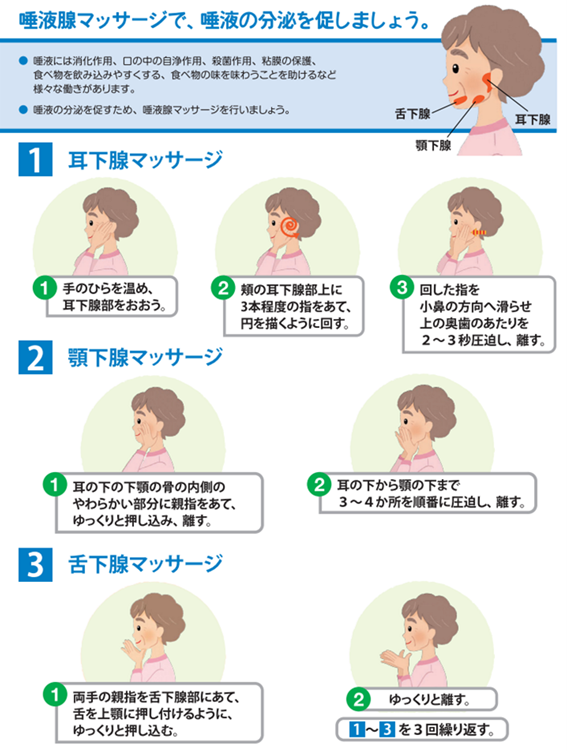

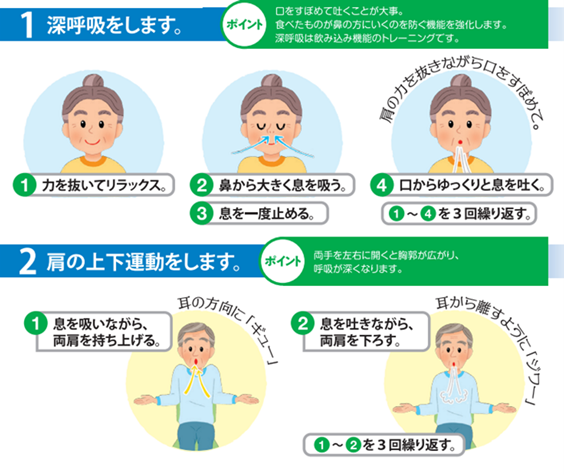

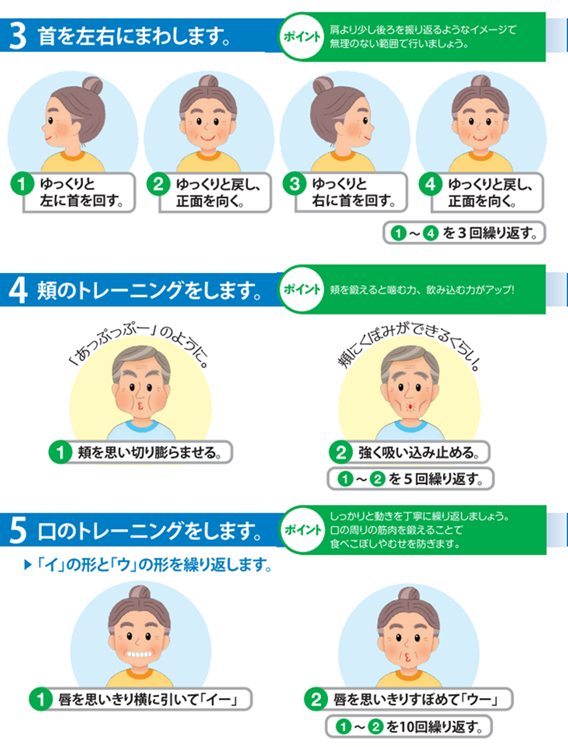

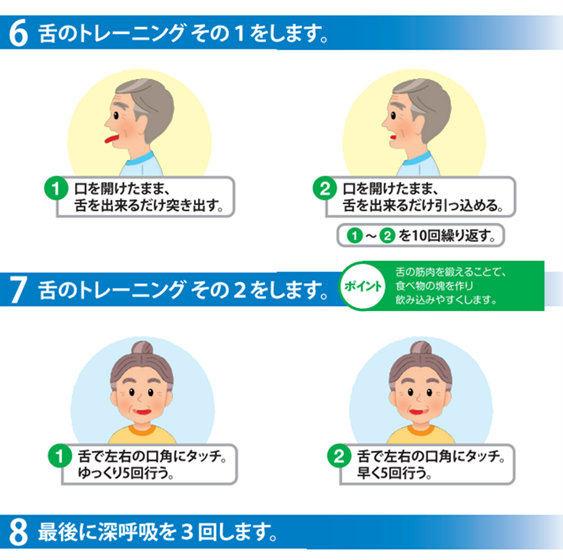

食前に口腔体操をする

食前に口腔体操を行うことで、食べ物が飲み込みやすくなるでしょう。口腔体操は唾液の分泌を促し、口や舌を動かす準備運動になります。

以下で、

- 唾液の分泌を促すマッサージ

- 深呼吸

- 肩の上下運動

- 首のストレッチ

- 頬・口・舌の運動

のやり方を解説していますので、スムーズな嚥下のためにぜひ実施してみてください。

出典7:口腔機能の維持・向上

食べやすいサイズで提供できる「こだわりシェフ」

高齢者がむせたときの症状と対応について解説

高齢者が食事中にむせたときは誤嚥性肺炎の症状の有無を確認し、必要時は早急に受診してください。ここでは、むせたときの症状と対応の仕方について解説します。

誤嚥性肺炎の一般的な症状

高齢者は食事中のむせ、自分の唾液などで誤嚥性肺炎を引き起こす可能性が高いといえます。

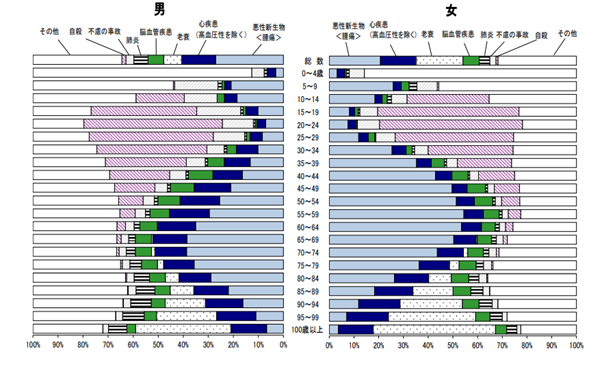

以下は、令和6年の性別・年齢階級別にみた主な死因の構成割合です。

<令和6年の性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合>

出典8:人口動態統計月報年計(概数)の概況(厚生労働省)

高齢になるほど肺炎による死亡割合が増加します

以下は誤嚥性肺炎の代表的な症状です。

- 発熱

- 激しい咳

- 黄色い痰

- 呼吸苦

このような症状が現れたら、速やかに病院を受診して治療を受けてください。

誤嚥性肺炎の隠れ症状

高齢者は誤嚥性肺炎になっても、発熱や咳のようなわかりやすい症状がでない場合もあります。以下は、誤嚥性肺炎が疑われる症状です。

- 活気がない

- 食事時間が長くなる

- 食後にぐったりしている

- ぼーっとしている時間が増えた

- 失禁が多くなった

- 口の中に食べ物をため込んで飲みこまない

- 体重が徐々に減ってきた

- 夜間に咳込む

食事中や食後の状態、日常生活の変化を観察して肺炎の兆候がみられたら、速やかに受診しましょう。

食事中のむせ込み時の対応

食事中にむせた場合は、誤嚥性肺炎を防ぐために適切に対処しなければなりません。気管に入った異物(食物や水分)をできるだけ排除する必要があります。

その際は、以下のような処置を行ってください。

- 咳を無理に止めず、しっかり異物を出す

- 食事の途中で介助者が咳払いを促す

- 普段より少し大きく息を吸った後に、咳をするよう促す

このように、しっかりと咳をして気管に入った異物を排除することが、誤嚥性肺炎を防ぐポイントです。高齢者がむせ込んだら、正しく咳ができるようにサポートしてください。

摂食・嚥下障害の症状について解説

摂食・嚥下障害とは、さまざまな病気や薬の副作用などが原因で、「食べること」や「飲み込むこと」に弊害が生じ、食べ物が食べられなくなる状態のことです。

主な症状は以下をご覧ください。

<摂食・嚥下障害の主な症状>

| 症状 | 詳細 |

| 食欲低下 | 認知症、うつ病、疼痛、薬の副作用などの原因が考えられる。 |

| ペーシングの障害 | 食べ物を次から次へと口に入れてしまう。 |

| 開口障害 | 口腔内の炎症や顎関節症などで、口が開かない。 |

| 咀嚼の障害 | 咀嚼筋と舌の運動不全、義歯が合わない、歯痛などの原因が考えられる。 |

| 食塊形成の障害 | 唾液の分泌量が少ない、舌の動きなどに問題があり、食べ物を口腔内で塊にできない。 |

| 嚥下反射の障害 | 食べ物が咽頭に到達しているのに反射が生じないため、飲み込みが困難である。 |

| 誤嚥 | 嚥下反射が生じても、他の器官との連携やタイミングが悪く、食べ物が気管に入り込んでしまう。 |

このように、摂食・嚥下障害にはさまざまな症状があります。疑われる症状がある場合は、速やかに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けましょう。

関連記事:高齢者の食事で気をつけるポイント|食べ物の誤嚥予防・栄養素・調理の工夫とは

高齢者のむせが止まらないときの対処方法について確認

むせが止まらなくなったら、窒息の危険性が高まります。その場合、詰まらせた食べ物を直ちに除去しなければなりません。症状を見極めて、対処できるようにしておきましょう。

窒息の症状

窒息の際にみられるのがチョークサイン(窒息のサイン)で、声を出せずに手で喉を押さえるような動作をするのが特徴です。この場合、直ちに119番通報をしてAEDを準備してください。

<チョークサイン(窒息を示すサイン)の図>

出典9:餅による窒息に要注意!喉に詰まったときの応急手当は?(政府広報オンライン)

窒息が5分以上続くと死亡する可能性が高くなるため、救急車が到着するまでに以下の処置をする必要があります。

窒息時の処置

窒息時は以下の処置を行い、異物の排除に努めてください。

背中を強く叩く(背部叩打法)

手のひらの付け根部分で左右の肩甲骨の中間あたりを、数回以上力強く叩きます。

出典10:餅による窒息に要注意!喉に詰まったときの応急手当は?(政府広報オンライン)

腹部突き上げ法(ハイムリック法)

背部叩打法で改善されない場合は、腹部突き上げ法を行います。腹部の上の部分を手前上方に強く突き上げてください。ただし、高度肥満の方には禁忌です。

- 相手の後ろに回り、両方の手を脇から通し、ウエスト付近に手を回します。

- 一方の手で握りこぶしをつくり、その親指側をへそより少し上に当てます

- そのこぶしをもう一方の手で握って、すばやく手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。

出典11:餅による窒息に要注意!喉に詰まったときの応急手当は?(政府広報オンライン)

なお、ハイムリック法は内臓を損傷する可能性があるため、実施した場合はその旨を救急隊に伝えましょう。

食べやすいサイズで提供できる「こだわりシェフ」

高齢者のむせ(誤嚥)対策には「こだわりシェフ」がおすすめ

高齢者は飲み込みの反射が弱くなる、嚥下機能が低下するなどの理由から、むせやすくなります。

対策は、

- むせにくい食べ物を選ぶ

- 食事に集中できる環境を整える

- むせにくい姿勢をとる

などがあり、工夫次第でむせが軽減されるでしょう。

さらに、高齢者にむせにくい食事を提供したいとお考えの方には、冷凍介護食の「こだわりシェフ」がおすすめです。

高齢者でも食べやすい柔らかさに調理済みで、ムース食も用意されています。また、冷凍のため長期保存が可能で、安定的かつリーズナブルに提供できるのも魅力です。

「栄養バランスが良く、食べやすい食事を提供したい」とお考えの方は、まずは無料サンプルをお試しください。

「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?

「調理スタッフの応募が全く来ない」

「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」

「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」

少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?

その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。

採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。

コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。

味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。

「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。

既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。

導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。

まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。