- トップ/

- こだわりケアワークブログ/

- 介護食の5つの種類とは?2つの選び方や気を付けるポイントも教えます

介護食の5つの種類とは?2つの選び方や気を付けるポイントも教えます

2025/10/29

ご家族の食事の様子を見て、「最近、硬いものを食べたがらなくなった」「食事中によくむせるようになった」と感じることはありませんか。加齢に伴い、噛む力(咀嚼機能)や飲み込む力(嚥下機能)が衰えるのは自然な変化ですが、それによって食事量が減り、栄養が偏ってしまうことも少なくありません。

介護食は、そうした課題を解決し、食べる喜びを支えるための大切な工夫です。きざみ食やソフト食など、食べる方の状態に合わせて食事の形態を調整することで、安全に栄養を摂取し、健康を維持することにつながります。

そこで本記事では、介護食の定義と役割から、5つの具体的な種類、そしてご家庭で実践できる調理のコツまで、専門的な視点から詳しく解説します。 「どの介護食を選べば良いか分からない」「美味しく食べてもらうための工夫が知りたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。

人としての尊厳を守る。「美味しい食事」はケアの基本です!

目次

介護食とは?定義と役割について解説

介護食とは、単に食べ物を柔らかくしたものではありません。高齢者が安全かつ十分に栄養を摂取できるように、科学的な根拠に基づいて調整された食事です。ここでは、介護食の定義と、その重要な3つの役割について解説します。

1.介護食の定義

介護食とは、

- 食べる方の健康状態

- 噛む力

- 嚥下機能

など、食べる能力に合わせて作られた食事のことです。

加齢によって噛む力や嚥下機能が衰えてしまうと、通常の食事を摂るのが難しくなってしまいます。

バランスよく栄養を補い健康を維持するためにも、食事形態には工夫が必要です。

2.介護食の役割

介護食の役割は3つあります。

1つ目は、噛む力が低下している高齢者に、容易に噛める食事を提供することです。柔らかくて噛みやすい食事だと、噛む力が弱い方でも負担が少なく食事ができます。

2つ目は、嚥下機能が低下している高齢者に、飲み込みやすい食事を提供することです。

嚥下機能が低下していると、食事を飲み込んだときにむせてしまう可能性が高くなります。口腔内でまとまり、飲み込みやすいように調整されていることも重要なポイントです。

3つ目は、適切な栄養を補える食事を提供することです。

加齢に伴い食事量が減る場合がありますが、栄養バランスの良い食事を摂取することで

低栄養の予防に役立ちます。

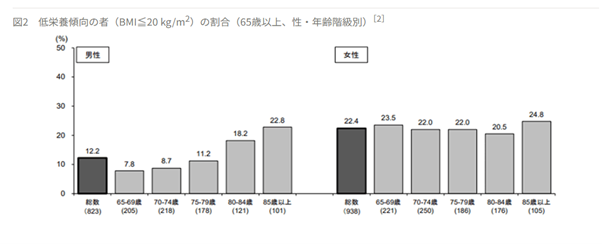

厚生労働省の調査では、高齢者で低栄養傾向の方は男性12.2%、女性22.4%であり、年齢とともに割合が高くなることが判明しました。詳しくは以下の図をご覧ください。

【低栄養傾向の方の割合(65歳以上、性・年齢階級別)】

出典1:高齢者の低栄養予防(厚生労働省)

この図が示すように、特に85歳を過ぎると男女ともに低栄養の方の割合が20%を超え、深刻な課題となっています。**低栄養状態に陥ると、筋力や免疫力が低下し、転倒による骨折や感染症のリスクが著しく高まります。適切な栄養摂取は、自立した生活を長く続けるための基盤であり、介護食はそのための重要な手段といえるでしょう。

介護食の5つの種類について解説

介護食には、食べる方の状態に合わせて主に5つの種類があります。それぞれに特徴と注意点があるため、違いを正しく理解することが安全な食事提供の第一歩です。まずは一覧表で全体像を確認しましょう。

【介護食の種類と対象者】

| 種類 | 特徴 | 対象者 |

| きざみ食 | 食材を約5mm~1㎝にカットして食べやすくしたもの | ・義歯が合わない ・噛む力が低下している |

| ソフト食(軟菜食) | 見た目は常食とは変わらないが、舌で押しつぶせるほどに柔らかく、飲み込みやすい | ・まだ流動食ではないが噛む機能が低下している ・唾液量が少ない |

| ミキサー食 | 普通食にだし汁やスープを加えて、ミキサーでペースト状にしたもの(むせ予防にとろみを付けることもあり) | ・噛む力がほとんどなく、嚥下機能も低下している ・消化機能も弱い |

| ゼリー食 | 普通食やソフト食をペースト状にして、ゼラチンや寒天などでゼリー状に固めたもの | 噛む力、嚥下機能がかなり弱い |

| 流動食 | 液状のおかず、重湯 | ・手術後の食事再開時 ・発熱で食欲がない(胃腸が弱くなっている) |

出典2:常食から流動食の定義(公益財団法人)

このように、高齢者の噛む力と嚥下機能を考慮しながら、消化能力に合った種類を選択しましょう。

人としての尊厳を守る。「美味しい食事」はケアの基本です!

専門家が解説する介護食5形態の詳細

ここからは、前述の5種類の介護食について、それぞれの特徴や調理のポイントをより詳しく解説します。

1. きざみ食

きざみ食は、食材を約5mm~1cm角に細かく刻んで食べやすくした食事形態です 。

【対象者】 義歯が合わない、あるいは噛む力が低下しているものの、飲み込む力(嚥下機能)には問題がない方に適しています。

【注意点】 きざみ食は、噛む負担を減らす一方で、重大なリスクも伴います。細かく刻まれた食材は唾液と絡みにくく、口の中でバラバラになりやすいため、意図せず気管に入り誤嚥を引き起こす危険性が高いのです。このため、提供する際はあんかけにしたり、とろみ調整食品を使ったりして、食材がまとまりやすいように工夫することが不可欠です。

2. ソフト食(軟菜食)

ソフト食(軟菜食)は、食材の形は保ちつつ、舌や歯ぐきで簡単につぶせるほど柔らかく調理した食事です 。

【対象者】 噛む力は弱くなっているものの、まだ流動食にする段階ではなく、食事の見た目や食感を楽しみたい方に適しています。

【特徴】 常食に近い見た目を維持できるため、食欲を刺激しやすいのが最大の利点です。調理には、圧力鍋を使ったり、野菜の繊維を断ち切るように切ったりと、食材に応じた工夫が求められます。

3. ミキサー食

ミキサー食は、調理済みの食事にだし汁やスープなどを加えて、ミキサーでなめらかなペースト状(ポタージュ状)にしたものです 。

【対象者】 噛む力がほとんどなく、嚥下機能も低下している方や、消化機能が弱っている方に適しています。

【注意点】 水分を加えて調理するため、全体の食事量が少なくても満腹感を得やすく、結果的に栄養不足に陥る可能性があります。また、すべての食材を混ぜてしまうと、何 Vを食べているか分からなくなり、食欲の低下につながることもあります。食材ごとにミキサーにかけ、彩りよく盛り付けるなどの工夫が大切です。

4. ゼリー食

ゼリー食は、ミキサー食をさらに安全に食べられるように進化させた食事形態です。一度ペースト状にした食材を、ゼラチンやゲル化剤(固めるための食品)を使ってゼリー状に固めます 。

【対象者】 噛む力、嚥下機能がともに著しく低下しており、ミキサー食のような液体状の食事ではむせてしまう方に適しています。

【特徴】 つるりとした食感で喉を通りやすく、口の中でバラバラになりにくいため、誤嚥のリスクを大幅に低減できます。近年では、食材の形を模した型に入れて固めることで、見た目にも配慮したゼリー食も増えています 。

5. 流動食

流動食は、重湯(お粥の上澄み)や具のないスープ、栄養補助飲料など、液体状の食事全般を指します 。

【対象者】 主に手術後や高熱で食欲がない時など、消化管を休ませる必要がある場合に、医師の指示のもとで短期的に用いられることがほとんどです。

【注意点】 固形物をほとんど含まないため、長期的に流動食のみで生活すると、必要な栄養素、特にカロリーやタンパク質が不足しやすくなります。

関連記事:高齢者の食事で気をつけるポイント|食べ物の誤嚥予防・栄養素・調理の工夫とは

介護食の種類を選ぶ2つの方法とは?

介護食を選ぶ方法は2種類あります。高齢者の噛む力や嚥下機能を踏まえ、適切に選べるようにしましょう。

1.スマイルケア食

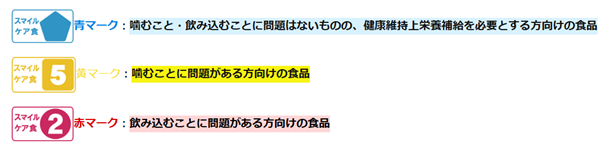

農林水産省では、これまで介護食品と呼ばれてきた食品の範囲を「スマイルケア食」として整備しました。

スマイルケア食は、

- 青マーク:健康維持上、栄養補給が必要な方向けの食品

- 黄マーク:噛むことが難しい方向けの食品

- 赤マーク:飲み込むことが難しい方向けの食品

の3種類に分けられ、噛む力や嚥下機能などを踏まえて選択します。

以下は、青、黄、赤のそれぞれの識別マークです。食品を選ぶ際は、マークを確認してから手に取ってみましょう。

<スマイルケア食識別マーク>

出典3:スマイルケア食(新しい介護食品)(農林水産省)

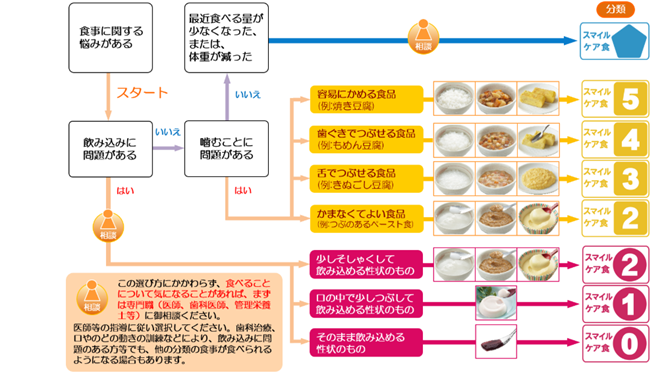

また、以下はスマイルケア食の選び方を表した図です。飲み込みや食事量などに関する質問に答えて矢印を辿っていくと、適切な食品がわかるようになっています。

<スマイルケア食の選び方>

出典4:スマイルケア食(新しい介護食品)(農林水産省)

適切な介護食を選ぶと、高齢者の食事摂取の負担が少なくなります。介護食を検討する際は、どの区分に当てはまるか確認してみてください。

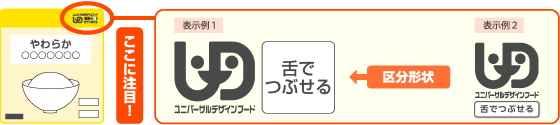

2.ユニバーサルデザインフード

「ユニバーサルデザインフード」とは、日常の食事から介護食まで幅広く使える、食べやすさに配慮した食品です。

レトルト食品や冷凍食品をはじめ、飲み物や食事にとろみをつける「とろみ調整食品」まで揃っています。

また、日本介護食品協議会の基準をクリアした介護用加工食品だけに、「ユニバーサルデザインフードマーク」が表示されています。

以下がユニバーサルデザインフードマークです。

<ユニバーサルデザインフードマーク>

出典5:日本介護食品協議会について(日本介護食品協議会)

そして、このマークがついた商品は「ユニバーサルデザインフード区分表」で、

- 容易に噛める

- 歯ぐきでつぶせる

- 舌でつぶせる

- 噛まなくてよい

の4つに分けられます。

区分表を見ながら、「噛む力、飲み込む力」を参考に選んでみてください。

<ユニバーサルデザインフード区分表>

出典6:ユニバーサルデザインフードとは(日本介護食品協議会)

とろみ調整食品には以下のマークが表示されています。

出典7:ユニバーサルデザインフードとは(日本介護食品協議会)

とろみ調整食品とは、食べ物や飲み物に混ぜるだけで、とろみをつけることができる便利な食品です。とろみがあることで、飲み込んだ際に飲み物や食品がゆっくりと喉へと流れ、誤嚥予防(むせ予防)に役立ちます。

なお、飲み込みの状態を的確に判断したい場合は、耳鼻咽喉科などの受診をおすすめします。

人としての尊厳を守る。「美味しい食事」はケアの基本です!

介護食の食べさせ方や気を付けるポイント6選

高齢者が介護食を摂取する際の注意点は主に6つです。高齢者が安全に食事を楽しめるよう、確認していきましょう。

1.食べやすい姿勢をとる

食事の際は手で箸や茶碗を持ったり、テーブルに顔を近づけたりするため、重心を前方に移動させることになります。

このとき、

- 腹筋

- 背筋

- 足を踏ん張る力

が必要です。

力を入れやすくするためには、椅子やテーブルを食べやすい高さに調整し、背筋を伸ばして良い姿勢を保つようにしてください。

ベッド上で食事をする方は約60〜90度にギャッジアップ、車椅子に乗って食事をする方は足をフットレストから下ろして力が入りやすくなるようにしましょう。

2.噛む力や嚥下機能に合った食事を選ぶ

安全に食事をするには、本人の状態に合った形態を選ぶ必要があります。噛む力や嚥下機能が弱い方に通常の食事を出すと、誤嚥や窒息の危険があるからです。

繰り返しにはなりますが、噛む力や嚥下機能が低下している方には、スマイルケア食やユニバーサルデザインフードなどを選んでみてください。

負担が少なく摂取できるメニューを選ぶことで、食事がしやすくなるでしょう。

3.栄養バランスに配慮する

介護食では栄養バランスに配慮することが大切です。高齢になると食事量が減りやすく、低栄養になりがちです。その結果、筋力や免疫力が低下し、転倒事故や感染症を発症してしまう場合もあります。

予防策として、食卓には主食・主菜・副菜を揃え、バランス良く摂取できるようにしてください。具だくさんのスープや味噌汁もおすすめです。

低栄養の予防が健康寿命を伸ばし、元気に過ごす秘訣となるでしょう。

4.好みの味付けにする

提供する食事は、できるだけ本人好みの味付けにしてみましょう。加齢により味覚が変化し、食欲が落ちることがあるからです。

味を濃くすると塩分過多になるおそれがあるため、

- レモン汁

- 香味野菜

- かつお節

- ごま

などで風味を付けてみてください。食事を本人の好きな味にすることで、食事量が増える可能性が高まるでしょう。

5.料理の見た目をきれいにする・変化をつける

介護食は、きれいに盛り付けることも重要です。見た目がきれいだと食欲が刺激され、「食べてみたい」という気持ちになります。

他にも、

- 野菜の切り方を変える

- 彩りのある野菜を取り入れる

- 器を変える

などの工夫だけでも印象が変わります。見た目を変えることで食事量も増えやすくなり、満足感が高まるでしょう。

6.口腔ケアをする

食事を美味しく安全に摂取するためには、口腔ケアは欠かせません。口腔内を清潔に保つことで、誤嚥性肺炎の予防につながります。

また、口腔内が汚れていると味覚が低下し、食事量が減少するおそれがあります。

食後は歯がある方は歯磨きを行い、義歯の方は適切に洗浄してください。毎日の口腔ケアは、食事を食べ続けるためになくてはならないものです。毎食後の習慣にしていきましょう。

介護食を美味しくする工夫・調理の3つのコツ

介護食を美味しくしたり、より食べやすくしたりするコツが3つあります。簡単にできるものを紹介しているので、ぜひ実践してみてください。

1.おすすめの食材

介護食は、食材により向き不向きがあります。食べやすい食事を作るためには、食材選びも重要です。柔らかくて飲み込みやすいものは、調理の負担も減り、高齢者も食べやすいためおすすめです。

さらに栄養価が高いものを選ぶと良いでしょう。

おすすめの食材は、以下のとおりです。介護食作りにぜひ取り入れてみてください。

<介護食におすすめの食材>

| 食材 | 特徴 |

| 豆腐 | 体を作るタンパク質が豊富。柔らかく消化が良い。豆腐ハンバーグがおすすめ。 |

| 白身魚(タラ・カレイ・ホッケなど) | 骨が少なく、身が柔らかい。 |

| 鶏ひき肉 | 調理しやすく、つみれやそぼろにしても食べやすい。 |

| 納豆・ヨーグルト | ぬめりで食材がまとまりやすくなる。栄養価も高い。 |

| かぼちゃ・じゃがいも・さつまいも | 煮ると柔らかく、甘みが出て食べやすい。 |

| 大根・かぶ | おろし、煮物など用途が豊富。 |

| ブロッコリー・ほうれん草 | ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富。食べやすく、和え物やスープなどにできる。 |

2.調理のコツ

介護食は「つるっとしている・まとまる・トロミがある」が大切です。以下におすすめの調理方法を紹介していますので、ぜひお役立てください。

<おすすめの調理方法>

| 調理のコツ | 食材 |

| つなぎになる食材を使ってまとめる | 生クリーム、マヨネーズ、ヨーグルト、山芋、納豆など |

| 肉はたんぱく質分解酵素を持つ食材に漬けて柔らかくしてから使う | パイナップル、キウイ、りんご、玉ねぎ、塩麹など |

| エネルギーを補える食材を使ってまとめる | オリーブオイル、はちみつ、ピーナッツバター、マヨネーズなど |

3.調理の工夫やアレンジ方法

食材はアレンジによって食べやすくなったり、より健康的になったりします。以下の方法を参考にして、アレンジしてみてください

- チャーハン・白身魚のフライ・ハンバーグなどはあんかけにすると、のどごしも良く、見た目も良い。

- じゃがいもは、茹でて熱いうちにつぶし、マヨネーズなどの油脂を加えてまとめる。

- 刺身は包丁で叩く、すり鉢でつぶして食べやすくする。

- 調理済みの副食などをミキサーにかけて、食べやすい形に整える。ミキサーにかけたものは時間が経つと固くなるため、食事の時間を考慮して作るか、温め直して提供する。

- 塩分は控えめにする。代わりに香味野菜、レモン、カボス、出汁、ごま、かつお節などで風味付けをする。

介護食の種類で迷うなら冷凍弁当がおすすめ

介護食には、以下の5つの種類があります。

- きざみ食

- ソフト食(軟菜食)

- ミキサー食

- ゼリー食

- 流動食

など、様々な種類があり、ご利用者様の噛む力や嚥下機能などを踏まえて選択する必要があります。

しかし、これらの異なる形態の食事を、栄養バランスを考慮しながら施設内で毎日調理・提供し分けるのは、厨房の大きな負担となります。

そこでおすすめしたいのが、湯煎で温めるだけの『こだわりシェフ』です。

『こだわりシェフ』は、プロの料理人と管理栄養士が監修。 高齢者が食べやすいように調理されているのはもちろん、噛む力や嚥下機能に合わせて選べる「やわらか食」や「ムース食」といった食形態を豊富にご用意しています。

冷凍パックのため長期保存が可能で、必要な時に必要な分だけ、安定的かつ効率的に提供できるのも魅力です。

「高齢者の嚥下機能に合った食事を提供したい」 「施設の食事内容や、調理の負担を改善したい」 とお考えの施設ご担当者様は、まずは公式サイトから無料サンプルをお試しください。

よくある質問

Q1. 介護食と普通の食事、一番の違いは何ですか?

A. 「噛みやすさ」と「飲み込みやすさ」です。 具材を小さく刻んだり、長く煮込んで柔らかくしたりして、噛む力が弱くなった方でも喉に詰まらせずに安全に食べられるよう工夫されています。とろみをつけて、むせにくくしているのも大きな特徴です。

Q2. スーパーやドラッグストアで売っているものでも大丈夫?

A. はい、大丈夫です。手軽に試せます。 最近はドラッグストアの介護用品コーナーでも、レトルトのおかずや栄養ゼリーがたくさん売られています。「UDF(ユニバーサルデザインフード)」というマークがついているものなら、硬さのレベルが書いてあるので選びやすくておすすめです。

Q3. 種類が多すぎて、どれを選べばいいか分かりません。

A. まずは「食べる方の様子」を観察してみてください。 「硬いものが噛みにくそう」なら柔らかめの食事、「お茶でむせることがある」ならとろみ付きの食事、といった具合です。もし迷ったら、自己判断せずにケアマネジャーさんやかかりつけのお医者さんに相談するのが一番安心です。

「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?

「調理スタッフの応募が全く来ない」

「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」

「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」

少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?

その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。

採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。

コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。

味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。

「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。

既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。

導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。

まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。