- トップ/

- こだわりケアワークブログ/

- 老人の便秘に効くものは?5つの原因や改善方法を教えます

老人の便秘に効くものは?5つの原因や改善方法を教えます

2025/10/20

高齢者の便秘は、食事や水分不足、筋力の低下などが原因です。加齢によりのどの渇きを感じづらくなり水分摂取量が不足する、排便に必要な腹筋が衰えるなど、さまざまな身体の変化により引き起こされてしまいます。

対策としては、こまめに水分補給をする、排便時は腹圧がかかりやすい姿勢を取るなどが有効といえるでしょう。

そこで本記事では、高齢者の便秘の原因、予防、解決策などについて解説します。高齢者の便秘でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

管理栄養士監修のバランス献立なら、毎日の食事でお腹の調子を整えられます

目次

高齢者が便秘になる5つの原因

高齢者の便秘の原因は主に5つあります。加齢による身体の変化や活動量の低下など、理由はさまざまです。順番に解説していきます。

1.排便時に使う筋肉が衰える

便秘の代表的な原因は、筋力の低下です。いきむ際に必要な腹筋などの力が低下すると腸の蠕動運動(便を肛門へ押し出す腸の運動)も弱くなり、便が出づらくなってしまいます。

特に運動不足や寝たきりの高齢者では、腹圧をかける力が弱く、いきんでも十分に排便できないケースが多くあります。

このように、高齢者でなおかつ運動量が少ない方は、便秘になる可能性が高いといえるでしょう。

2.食事量が減少する

食事量が減ると腸の内容物が不足し、便のかさが減って腸への刺激が弱まるため、便秘になるおそれがあります。

例えば、一人暮らしの高齢者が簡単な食事で済ませたり、食欲不振で食事量が減ってしまったりすると、便秘になりやすくなるでしょう。

食欲がない方、摂取量が少ない方などは排便コントロールのためにも、食事は適量を摂取するように心掛けてください。

3.運動量が少ない

運動不足は、高齢者の便秘を招く大きな原因となります。身体活動が低下すると、腸の蠕動運動(便を肛門へ押し出す腸の運動)が低下し、便の移動が遅くなるからです。また、運動不足は筋力の低下にもつながり、排便時に腹圧をかける力が弱まってしまいます。

外出の機会が減っている方や、テレビの前に座っている時間が長い生活を送っている方は、便秘になりやすいといえるでしょう。

4.水分摂取量が減る

水分摂取量が少ない方も、便秘になりやすいといえます。トイレが頻回になる、加齢によりのどの渇きを感じづらくなっているなどが原因です。

また、便は約70%が水分でできているため、水分量が少ないと便が固くなり、排便しづらくなってしまいます。

このように、高齢者の身体の変化は、排便状況にも影響を与えてしまいます。水分摂取量が少ない場合は、周囲の方が摂取を促してください。

5.便意を我慢する

便意があった際にトイレに行かずに我慢すると、便意を感じづらくなってしまいます。排便を我慢すると直腸(肛門のすぐ上の腸)に便がたまって感覚が鈍くなり、便意そのものを感じづらくなるからです。

排便を何度も我慢すると、大脳が排便の指令を送っても便意を感じない身体になってしまう可能性があります。

介護が必要で1人ではトイレに行けない方などには家族や職員が積極的に声掛けをし、トイレ誘導を行いましょう。

高齢者による4つの便秘の種類とは?

便秘には、運動量や筋力の低下で起こるものから病気によって起こるものまで4種類あります。どれに当てはまるか考えてみましょう。

1.弛緩性便秘

大腸の動きと緊張が低下し、腸の内容物の輸送が遅れるために起こります。太くて硬い便となり、便意が感じづらく、排便後の残便感はありません。

排便に必要な腹筋の筋力が低下した場合などに起こります。

2.痙攣性便秘

大腸の痙攣性収縮により、便の進行が妨げられて起こります。便意は強く、残便感を伴います。

3.直腸性便秘

直腸(肛門のすぐ上の腸)に便が降りてきても、排便反射が鈍っているために便意が感じづらいのが特徴です。便意があっても我慢してしまい、排便のリズムが崩れた場合などに起こります。

4.器質性便秘

大腸癌などの病気により大腸に炎症や狭窄があるなど、大腸そのものの病変によって起こります。

出典1:便秘(金沢医科大学)

管理栄養士監修のバランス献立なら、毎日の食事でお腹の調子を整えられます

高齢者の便秘に効く食べ物や飲み物5選

高齢者の便秘に効果的な食べ物や飲み物はさまざまありますが、ここでは代表的なものを5つ解説します。

1.水

繰り返しになりますが、便は約70%が水分でできています。そのため、水の摂取は便秘に効果的です。

また、水にはマグネシウムという便秘に有効な成分を含んでいます。特に硬度1300mg/Lの超硬水はカルシウム、マグネシウム成分により便秘に一定の効果が期待できるでしょう。

出典2:北里大学東洋医学総合研究所だより(北里大学)

2.野菜・果物・海藻類

野菜・果物・海藻類には、食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は「腸の掃除役」といわれており、腸内環境を整え便秘予防に効果があります。

食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類に分かれ、それぞれ効果が異なります。

詳しくは、以下の表をご覧ください。

【食物繊維の種類・効果・多く含まれる食べ物】

| 食物繊維の種類 | 効果 | 多く含まれる食べ物 |

| 水溶性食物繊維 | ・腸内の善玉菌を増やす

・便を柔らかくする |

・果物

・繊維が柔らかい野菜(人参・キャベツなど) ・海藻類など |

| 不溶性食物繊維 | 便の量を増やして腸を刺激し、腸の運動を活発化させる | ・根菜類

・きのこ類 ・繊維の硬い野菜(たけのこなど) ・豆類など |

このように便を柔らかくしたり、腸の動きを良くしたりする効果があります。

出典3:便秘で困っています(食に関する困り事・関心事)(Ishikawa Prefecture)

3.ヨーグルト

便秘の予防には、ヨーグルトなどの善玉菌を増やすことが重要です。善玉菌は悪玉菌の繁殖を抑え、排便を促してくれます。

また、国立開発研究法人の調査によると、66歳から88歳の高齢者9名にヨーグルトの摂取試験(1日当たり130gを2回)を2週間行ったところ、便の臭気の改善がみられました。

出典4:商品詳細(国立研究開発法人)

ヨーグルトは便秘予防や腸内環境を整えるのに、有効な食べ物といえるでしょう。

4.オリゴ糖

オリゴ糖は腸内の善玉菌を増やし、便秘予防が期待できます。摂取したオリゴ糖が大腸に達すると腸内細菌の働きで発酵し、食物繊維に似た作用を発揮するためです。

乳酸菌に加えると整腸作用が高まるため、ヨーグルトに混ぜて食べてみてください。

5. オリーブオイル・アマニ油

オリーブオイルやアマニ油といった良質な油も、便秘予防に役立つと注目されています。オリーブオイルに含まれるオレイン酸が腸壁を刺激し、腸の運動の促進をさせるといわれているからです。

アマニ油には食物繊維が含まれているため、善玉菌が増えて腸内環境が整うでしょう。サラダにかける、炒め物で使うなど、気軽に取り入れてみてください。

関連記事:高齢者の食事で気をつけたい栄養バランスと冷凍食品の活用法

高齢者の便秘の改善方法や対策5選

便秘には改善方法や対策が5つあります。高齢者が自身で行えない場合は、周囲の方が気にかけてあげましょう。

1.こまめに水を飲む

水分摂取は1日1.5〜2Lを目安に摂取してください。十分に水分を摂ると、便が柔らかくなり排便がしやすくなります。

繰り返しになりますが、高齢者はのどの渇きを感じづらい、トイレが頻回になるのをおそれて水分を控えるなどの理由で、水分摂取量が少なくなりがちです。

主に以下のことに注意して水分摂取を進めましょう。

- 朝起きた後に水を摂取して腸の運動を促進させる

- 朝、昼、午後、夜、寝る前など摂取のタイミングを決めておく

- こまめに声掛けをして水分摂取を促す

- 水が入ったコップや水筒を手の届くところに常に置いておく

- 水が飲みたくないという場合は、本人の飲みたい飲み物にする

方法はさまざまありますので、ご本人に合った方法で摂取を促してみてください。

2.朝食をしっかり摂る

便秘対策として、朝食をしっかり摂ることをおすすめします。朝食を食べることで体内リズムを整えて大腸を刺激し、排便を促します。

朝食の前にコップ1杯の水を飲むと、さらに腸の動きが活発になるでしょう。

朝食は1日のスタートです。眠っていた身体を目覚めさせ、腸の動きを活発にするためにもしっかり食べるようにしてください。

3.便秘薬を飲む

食事や水分摂取を行っても便秘が改善しない場合は、便秘薬を服用するのも一つの方法です。

便秘薬には「非刺激性下剤」「刺激性下剤」の2種類があります。以下の表で詳しく解説します。

【非刺激性下剤と刺激性下剤の特性と薬剤名】

| 特徴 | 薬剤名 | |

| 非刺激性下剤 | ・便中の水分を増やして便を柔らかくし、便を出しやすくする

・腸を直接刺激しないため腹痛が起きづらい |

・酸化マグネシウム

・ラクツロース ・グリセリン ・ルビプロストン ・リナクロチドなど |

| 刺激性下剤 | ・腸を刺激して便を出しやすくする

・非刺激性下剤で効果が不十分だった腸の動きが悪い方でも、効果が得られやすい ・腹痛が出やすい ・長期間使用し続けると耐性が付き、効果が弱くなる可能性がある |

・センノシド

・ビサコジル ・センナエキス ・ピコスルファートなど |

このように、同じ下剤でも、「非刺激性下剤」と「刺激性下剤」では大きな違いがあります。服用を希望する場合は主治医に排便状況を説明し、症状に合った薬剤を処方してもらいましょう。

出典5:便秘について(緩和ケアだより)

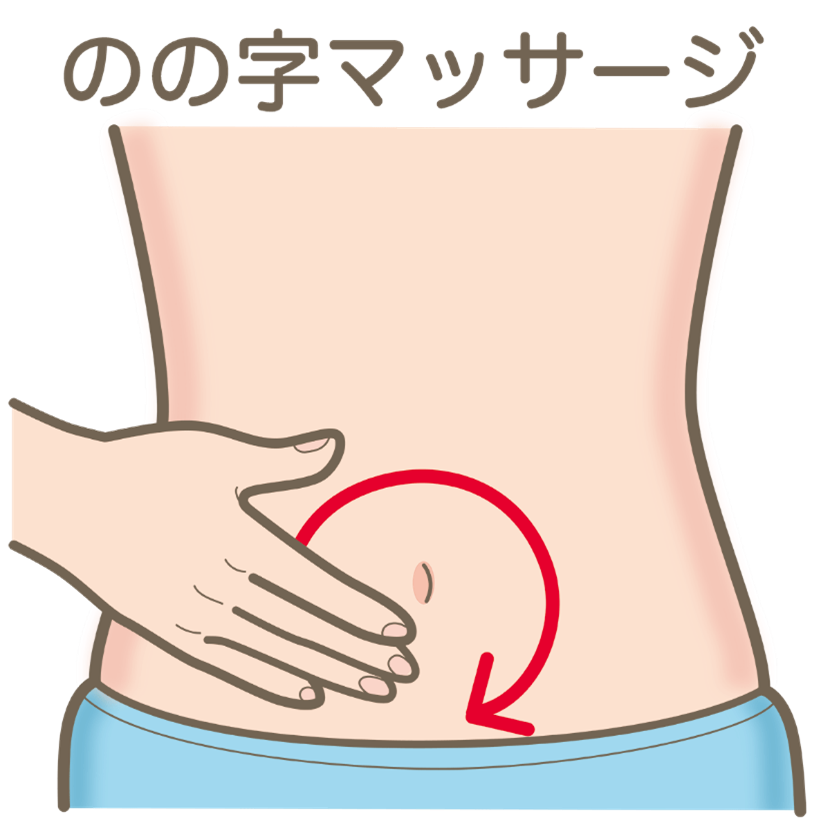

4.腹部マッサージをする

便秘には腹部マッサージも効果的です。腸を刺激することで血液循環を促し、腸の運動を促進させて排便を促します。

以下でマッサージの仕方を解説しているので、確認しながら行ってみてください。

【腹部マッサージの仕方】

- 仰向けになり、人さし指から薬指までの 4 本指で、へその周りを時計回りにマッサージする

- 30回ほど行う

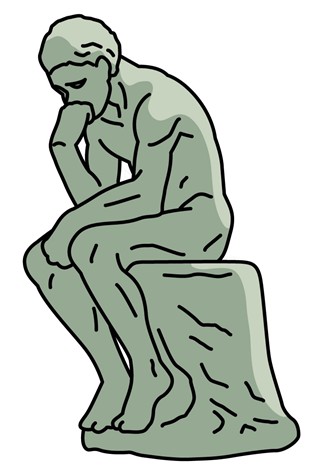

5.排便時は腹圧がかかりやすい姿勢を取る

排便の際は姿勢も重要です。腹圧がかかりやすい、正しい姿勢を取ると排便がしやすくなるといわれています。

「ロダンの考える人」という像をご存知でしょうか?ロダンという方が制作したブロンズ像なのですが、この姿勢が排便を促すのに適しているといわれています。

トイレに座る際は、この像のように身体を少し前に傾けてみてください。直腸(肛門のすぐ上の腸)がより直線的になり、便がスムーズに出やすくなります。リラックスしながら行うのがポイントです。

管理栄養士監修のバランス献立なら、毎日の食事でお腹の調子を整えられます

高齢者が便秘にならないための予防や習慣2選

便秘は日々の予防や習慣が大切です。ここでは日常に取り入れられる便秘対策について解説します。

1.毎日決まった時間に便座に座る

排便を促すためには、便意がなくても同じ時間に便座に座ることが重要です。排便の習慣づくりには「この時間は便をする時間」ということを、身体に覚えさせましょう。

1日の中で最も便意を感じやすいといわれているのは、朝食後30分ほどの時間帯といわれています。便意を感じなくても、力まずにトイレに座ってみてください。

2.運動をする

便秘の解消や予防には、運動は有効です。腸の運動が活発化したり、筋力がついて排便しやすくなるからです。

おすすめの主な運動は以下のとおりです。

- 毎日30分程度のウォーキング

- 体幹を左右にねじるストレッチ

- 畑仕事

- ラジオ体操

無理なくできそうなもの、やりやすいものを取り入れてみましょう。

高齢者の便秘には栄養バランスの良い冷凍食材がおすすめ

高齢者の便秘には、食物繊維が豊富な野菜、水分摂取、適度な運動が大切です。

加齢によりのどの渇きを感じづらくなっていたり、食が細くなっていたりするため、周囲の方が気にかけて水分や食事を促す必要があります。

しかし、便秘に効果のある

- 根菜類

- きのこ類

- 繊維の硬い野菜(たけのこなど)

- 豆類

などの食材を使って調理し、提供するのは大変な労力が要するでしょう。

そこでおすすめしたいのが、湯煎で温めるだけの『こだわりシェフ』です。

『こだわりシェフ』は、プロの料理人と管理栄養士が監修し、栄養バランスを考えて作られた安心のおかずが揃っています。

なにより、便秘解消に役立つ食物繊維豊富な食材も、高齢者の方が食べやすい「やわらか食」や「ムース食」の形態でご用意しています。

面倒な下ごしらえや調理は一切不要。冷凍パックを湯煎するだけで、手軽に美味しく「食べやすい」栄養を摂ることができます。

栄養バランス良い食事を提供したい、介護施設での食事の提供に課題を感じているなどという方は、まずは無料サンプルをお試しください。

関連記事:高齢者の適切な食事量は?栄養を補う方法やおすすめメニューも紹介

「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?

「調理スタッフの応募が全く来ない」

「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」

「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」

少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?

その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。 東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。

採用不要: 「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。

コスト削減: 専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。

味も保証: プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。

「本当に素人でも回せるの?」「コストに見合う味なの?」 その判断材料として、まずは無料サンプルで「調理の手軽さ」と「味」を体験してください。

既存会員の方以外なら、どなたでもお申し込みいただけます。

導入を強制することは一切ありません。「万が一の時の備え」として試しておくだけでも価値があります。

まずはリスクのない無料サンプルで、その「手軽さ」と「味」を体感してください。